映画の研究 1.4

月光24号 掲載

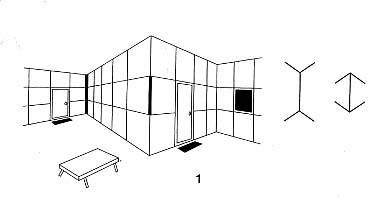

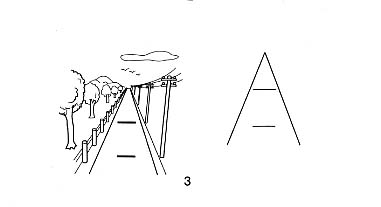

| このギブソンの指摘は、「生活者」にとってみればごく当たり前のことで、こんなことに科学者や哲学者たちが気づくのに二千年以上の時間がかかったことが奇異に思われるが、それは、縷々述べてきた通り、西洋哲学・科学が、「心と物質は独立して存在する」とするプラトンの心物二元論に強く影響されていたためである。 プラトンの二元論的世界観を比喩で言い表わしたのが、有名な「洞窟の比喩」で、我々は洞窟の中に幽閉された囚人のようなもので、光によって明瞭に現わされた真実の世界に背を向け、その光が作る「影」(=表象)を真実と思って暮らしているというのである。(シミュレーション仮説が、「洞窟の比喩」と似ていることは偶然ではないだろう) この明瞭な真実在として存在する洞窟の外の世界、すなわち「イデアの世界」を、プラトンは実際に存在すると信じていたが、比喩以上の形で説明することはできなかった。しかしそれでも、イギリスの哲学者ホワイトヘッドが「西洋の哲学はすべてプラトン哲学の注釈である」と言ったように、西洋哲学史上の主役の座は一貫して揺らぐことはなかった。 たとえば、プラトンの心物二元論を一元論に修正しようとしたのが唯心論、あるいは唯物論であるが、どちらも「心・物」のどちらかを選択しただけで、プラトンの世界観自体を覆すものではなかった。唯物、唯心共にプラトンの超越論的世界観を根底で共有しているため、心を本質とする唯心論の立場に立てば物を説明できず、物を本質とする唯物論の立場に立てば心を説明することができないのである。 プラトンの二元論は彼の世界観のあらゆる部分におよぶ。たとえば、知覚によって観察される個別の事象は、「束の間」でしかないからという理由で幻に過ぎず、一方、真実は「永遠に不変」でなければならない。そしてそれは、個別の事象につき従い、影響される「知覚」ではなく、「理性」によってのみ見い出されるとする。 このプラトン主義は、十七〜八世紀の「科学革命」において重要な役割を果たした。その代表例が、物理的宇宙の永遠かつ不変の抽象的諸法則の中に「真実」を求めたニュートンの物理学である。 これに対し、プラトンの弟子アリストテレスは、心と物質からなる世界はお互いに断絶しているわけではなく、機能的関係を有していると考えた。たとえば、魂について言えば、プラトンはこれを「束の間」の存在である身体から切り離された「永遠」なるものと考えたが、アリストテレスは身体を有機的に統一させる「機能」を担うものとした。換言すれば、身体を一個の完結した事物(生命体)たらしめているのが「魂」であり、その身体と外界との境界線にあって両者をつないでいるのが「知覚」である。 「眼」について言えば、プラトン的立場に立てば、「神の眼」にも擬すことが可能である。というよりそうでなければならない。何故なら、「眼」は本来、万物が太陽の光のもとで明瞭に存在する真実の姿を捉えるべきものなのである。プラトンはこのような《眼のあるべき在り方》について、「これを諸君は科学の原因であるとみなすであろう」と言っているが、実際、理想的に仮定された「全知全能の眼」のもとに、「科学革命」は進行したのである。 一方アリストテレスは、眼は見るという機能をおこなうことで「魂の窓」たる役目を果たすとした。しかし魂は、心物二元論で説かれる、超越的な「心」ではなく、「仮定的存在」ではあるが、人間の身体を有機的に統一させる機能を担うものとして考えられている。 要するに、アリストテレスの機能主義的経験論は師プラトンのイデア説を「常識」に添うように改訂したものであったが、「イデア」と「常識」とは容易に混じりあわないため、一見、イデア説以上に難解なものとなったのである。 しかし、この「常識」に根ざすアリストテレス主義のみが、真の意味でプラトン的心物二元論に対するオルタナティブ(代案)足り得る思想なのである。したがって、プラトン主義に領導された「科学革命」の成功に反比例して、プラトン主義に反するアリストテレス主義が力を弱めたことは必然的なことであったが、それにもかかわらず、少なからぬ有力な科学者、哲学者、たとえばライプニッツ、ダーウィン等がアリストテレス主義を支持してきたということもまた、アリストテレス主義がプラトン主義に対する唯一のオルタナティブであってみれば、必然であった。特にギブソンは、現代においてアリストテレス主義を自覚的に選び取ったという意味で希有な一人である。 ここで話を戻すと、モリヌークス問題についてのディドロの記述にあった通り、目を使ったことのない人は、遠近法によって構成された「奥行きを持つ空間」なるものをまったく理解できない。たとえば階段なども彼の前では絶壁のように目の前にそそり立つため、それを登ることは困難である。ということは、要するに我々は、「見ること」をなんらかの形で後天的に学習したのであり(補遺9)、だとしたら当然、教えることも可能ということになる。実際、チーゼルデンが開眼手術を行ったのも、開眼後に「眼の使い方」を「教える」ことができると考えたからだろう。 ではどうやって教えたらよいのか? 遠くにあるものは、近くにあるものより小さく見えるという「遠近法」はその一つだろうが、たとえばそれぞれ十センチと五センチの鉛筆二本を網膜上に映った映像の長さが同一になるように並べ、こういう場合、十センチの鉛筆の方が五センチの鉛筆より「遠くにある」と教えたとしよう。では、次に十センチの鉛筆を二本、同じ位置に並べたらどうなるか。網膜上の映像は前と同じなのに、今度は二本とも被験者から同じ距離にあることになる。この「違い」を教えることは原理的に不可能である。 一方、「遠近の違い」を環境自体が距離の情報として備えていると考えるアフォーダンス理論では、このような「不可能性」は存在しない。たとえば、下段左は「ミュラー・リヤーの錯視」右は「ボンゾの錯視」と呼ばれる有名な錯視図形で、同じ長さの線分がある条件下では違って見えるというものである。この「錯視」について冒頭で引用したリオタールは同書で大略、以下のように書いている。 我々がこの錯誤現象の原因を、我々の知覚の不完全性で説明しようとすると、極めて根源的な《矛盾》に陥らざるを得ない。何故なら、その時我々は、「二本の線分が不等に見える」ような「不完全な知覚」によって感受された世界を退け、客観的に測定された世界をその数値通りに、すなわち《あるがまま》に知覚することが《真》であると主張することになるが、しかし、《あるがまま》の世界とは、まさに我々が知覚するところのものだからである。   この説明はいかにもややこしいが、実は、遠近法の成り立ちについて言っているのである。というのは、たとえば、上のイラスト(『〈意識〉とは何だろうか』、下條信輔、講談社現代新書より借用)は、当の「錯視図形」を現実、すなわち「環境」の中に埋め込んでしまうと、「錯視」が即対象の情報を正しく伝えることになることを説明している図である。つまり、錯視の《矛盾》は、現実(=生きる環境)の中で雲散霧消してしまう。言い換えれば、《あるがまま》の知覚、つまり「同じ長さの線分が違って見えるという主観の錯誤」が、「遠近法」として、正しい情報を構成してしまうのである。 一方、ギブソンは、自著『直接知覚論の根拠』(勁草書房)の中で、錯視図や曖昧図(対面する二つの横顔と盃が交互に現れるルビンの壷など)が示す《矛盾》は、それを知覚の対象、すなわち刺激作用の源と考えるからそんな風に思ってしまうのであって、「情報の源」と考えれば矛盾でも何でもなくなると言っている。これは、『〈意識〉とは何だろうか』の掲載イラストの解説文のようであるし、一方、『〈意識〉とは何だろうか』の著者の次の言葉は、アフォーダンス理論そのもののようである。 「これらの諸点から浮かび上がってくるのは、次のような疑問です。イリュージョンは視知覚系の誤作動なのでしょうか。一見そのように見えて、実は正常な、しかも賢い機能の反映なのではないでしょうか。そして、風景があり、視点があり、奥行きと遠近がある時――つまり身体と環境とが関係を持つ時に《正解》の意味は変わるのではないでしょうか」。 ちなみに、ラマチャンドランは『脳の中の幽霊』で、「脳はこうした判断(錯視現象のこと)をする時に、私たちの住む世界が混沌や無定形ではなく、安定した物理的性質を持っているという事実を利用する」と書いているが、これは、たとえば鉛筆の長さが始終伸びたり縮んでいたりしたら、遠近法が成り立たないということを言っているのである。 補遺9 この「学習」は、生後百日以内に行わなければ有効でないことがその後の研究で判明している。これを臨界期といい、近年活発な研究が行われている。 |