月光24号 掲載

|

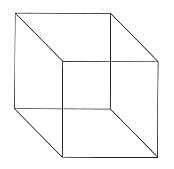

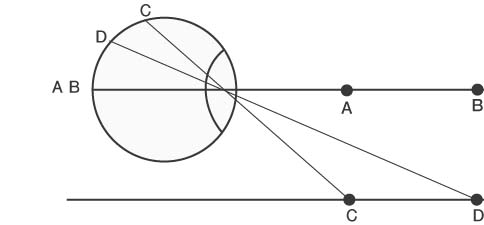

眼はカメラに喩えられることが多い。実際、人間の眼球の解剖図はカメラの解剖図に酷似しているので、この「比喩」が視覚の事実そのものを現わしていると思われがちである。それが、「視覚=カメラ説」だが、実のところは、このカメラ説は比喩以上のものではなく、 視知覚の現実からは程遠いのである。 視覚と脳のメカニズムに関する大衆的啓蒙書として世界的ベストセラーとなった『脳の中の幽霊』の著者ラマチャンドランは、この「カメラ説」を否定することが、視知覚理解の第一歩だという。 見ることは、単に頭の中で映像を走査(スキャン)することだという間違った考えに固執している人がたくさんいる。たとえば私は先頃、あるカクテルパーティーで若い男性から、どんな仕事をしているかと聞かれた。人がものをどのように見ているか(そして脳がどのように知覚に関与しているか)に関心を持っていると答えると、彼は当惑したような様子を見せ、「何か研究するようなことがあるんですか?」と聞いた。(『脳の中の幽霊』、V・S・ラマチャンドラン、山下篤子訳、角川書店) このちょっとした記述にも、考えるべき多くの材料が隠されている。たとえば、「何か研究するようなことがあるんですか?」という“若い男性”の疑問だが、この質問は、世界が存在する通りに見えていること、あるいは、見えている通りに存在していることを前提としている。だったら――世界が存在する通りに見えているのだったら――何をこと改めて「研究」する必要があるだろうか。そう、“若い男性”は言っているのだ。 したがって、これは、何気なく見えるが、なかなか手強い質問だ。 そこで、ラマチャンドランは、「そうですね。何かものを見ると、脳の中でどんなことが起こると思いますか?」と逆に質問する。男性は、シャンペングラスを手に、こう答える。 「ええと、僕の目の中にこのグラスの倒立像ができます。明暗の像が網膜の光受容体を活性化し、そのパターンが画素(ピクセル)ごとに電線を通して、つまり、視神経を通して送られ、脳のスクリーンに表示されます。そうやって、このシャンペングラスを見るのでしょう? もちろん、脳は、像を正しい向きに直す必要があるでしょうが」 ラマチャンドランは、彼の知識はなかなかのものだと思う。要するに、一般的知識としてはほぼ合格である。しかし、その「一般的知識」には、重大な誤りが一つある。「脳のどこかにスクリーンがあって、そこに像が表示される」という説明は、「重大な論理的錯誤の現れ」だ。なぜなら、もしシャンペングラスの像が脳のどこかにあるスクリーンに表示されるとすれば、その像は、「誰か」に見られなければならない。そして、もしそうだとしたら、その「誰か」の脳の中のスクリーンを見ているもう一人の「誰か」が必要となり……とえんえんくりかえすことになってしまうからである。つまり、視知覚を理解するには、まず、「脳の中の像」というイメージを捨てなければならない。 しかし、だとしたら、今、我々の目はいったい何を見ていることになるだろう。ラマチャンドランは、「外界の物体や事象の記号的な記述について考えてみること」だという 。 ……したがって知覚を理解する第一歩は「脳の中の像」という考え方を捨てて、外界の物体や事象の記号的な記述について考えてみることだ。この頁に書かれたパラグラフはみな、記号的記述のいい例である。中国に住む友人に、 自分のアパートの様子を伝えなくてはならない時、アパートをそっくり中国に遠距離輸送する必要はない。アパートの様子を手紙に書いて送るだけで済む。しかし、そのインクののたくりは、あなたの寝室とは、物理的に何の類似性もない。 手紙はあなたの寝室を記号で記述したものである。……では、脳の中の記号的記述というのは、何を指しているのか? もちろんインクののたくりではない。神経インパルスという言語である。 このラマチャンドランの説明はひどく難解だが、実のところ、前章の補遺で紹介した、デカルトの視覚理論とほとんど変わらない。すなわち、「言葉」はそれが示す事物とまったく似ていないが、記号として「事物(あるいは事象)」と結びつくことによって、「事物」は、「意識」に現れる「対象」として認識される。視覚を含む、すべての「知覚」は、このようにして、あらゆる生物が、自らの生存のために必要と思われる「対象」を外界から抽出するプロセスである。 もちろん、「言葉」を持たない動物や昆虫なども、それなりに「対象」を「認識」する。ただ、「言葉」を持つ我々は、この「言葉」によって世界を分節化して「認識」するため、その精細度が、桁外れに高いのである。 話が先走り過ぎたので、ここで少し立ち止まり、視覚研究の歴史と「カメラ説」の関わりについて、簡単に触れておきたい。 眼の機能をカメラたとえることは、デラ・ポルタという博物学者が自著『自然の魔術』で当時の新発明であるカメラ・オブスキュラ(暗箱=主に画家がスケッチの補助具として使用した)をモデルにしたのが始まりで、その後、 有名な天文学者のケプラー(一五七一〜一六三〇)がお手のモノの幾何光学の知識を駆使して完成させたのが眼=カメラ説で、これに疑問を呈したのが、ケプラーより二十年ほど後に生まれたデカルトである。そしてその後も専門の研究者やこの 問題に興味を持つ哲学者たちはみなデカルトの批判の正当性を受け入れたのだが、実際には、「カメラ説」の説明に供されたカメラオブスキュラをもとに発明された「写真機=カメラ」が爆発的成功を納めたこともあって、カメラモデルは大いに 助長され、アインシュタインの相対論や量子力学の成功で主客二元論的世界観が根本的に否定されつつある現在にいたってもなお、その世界観から離れることは難しく、専門の学者たちですら、口ではデカルトに倣ってカメラモデルを否定しなが ら実質的にはそれを受け入れているという、非常に奇妙な状況にある。つまり、もし視知覚を正しく理解しようと望むならば、まず視覚研究の歴史のもつれ具合とそれがもつれた理由を知っておく必要がある。 歴史上、「視知覚」を学問的研究の対象として、はじめてとりあげたのは古代ギリシャの哲学者たちであったが、そのテーマはいわゆる五感のうち触覚、味覚、嗅覚、聴覚は対象と直接接触することで得られるのに、視覚だけ対象から離れていても 成立するのは何故かというものであった。考えてみればいかにも不思議(もちろん、これは世界を主観と客観に分けたことに原因があるのだが)なこの視知覚の在り様を説明するにあたり、学者たちは二つの立場に分かれた。一つはユークリッドや、 大天文学者プトレマイオスらに支持された「流出説」で、眼から「視線」があたかも手のように伸びて、対象に接触してその情報を持ち帰ることで視覚が成立すると考えた。 もう一つはデモクリトスやエピクロスなど、古代原子論者が主張した「流入説」で、物体の表面からは常に原子の抜け殻のようなものが放出されており、我々が物体の形を見ることができるのはそれが眼に飛び込む(流入する)からだと考えた。 彼らはその原子の抜け殻を「エイドラ」と名づけたので、エイドラ説とも言う。たとえば、我々が見る物体の像が物体に相似しているのは、エイドラが物体を形成していた時に持っていた物体に関する情報を記憶しているためであり、遠くの物がぼや けて見えるのは、それが空中を飛んでくる途中で障害物にぶつかって崩れてしまうからと説明する。エイドラ説は一見珍奇に見えるが、対する流出説が視線を「腕」にたとえているように、直接知覚的、あるいは一元論的であったのに対し、ギリシャ以来の欧米の哲学的伝統である二元論的 世界観に反しないため、視覚理論の歴史を通じて中心的位置を占め続けることになった。 エイドラ説は、ルネッサンス期にアルハーゼンというアラビアの学者からヨーロッパに伝えられ、それをもとにデラ・ポルタがカメラ・オブスキュラ(暗箱)をモデルとして視覚の成り立ちを説明したことは前述した通りである。ただしデラ・ ポルタは、「像」は網膜ではなく、水晶体に写し出されていると考えていたが、レオナルド・ダ・ヴィンチがこれを眼底、すなわち「網膜」に修正し、最後にケプラーによって、「シミュレーション仮説」として確立された。我々は、網膜上に 映った対象のコピーを見ているというのである。つまり、視覚とは視覚対象についてのシミュレーションを得る過程だというのだ。現在、学校教育等によってなかば常識として教え込まれるカメラ=眼説は、このケプラーのシミュレーション 仮説に他ならない。 では網膜に映った外界のコピーはどうやって「認識」されるのか? ここで考えられたのがホムンクルス仮説である。ホムンクルスとは、中世の有名な錬金術師、パラケルススが作ったと伝えられる人造人間のことで、もちろん、実際にそんなものが我々の脳の中に住んでいるわけはないが、そのような存在が 網膜上の映像を見て(モニターして)いるのだとケプラーは説明したのである。(ラマチャンドランの、脳の中の像を見ている「誰か」とは、このホムンクルスのことである) このケプラー説に対しデカルトは、ひとたびホムンクルスを仮定したら、そのホムンクルスの視覚を司るホムンクルス2を仮定せざるを得なくなり、ホムンクルス2を仮定したらホムンクルス3を…ときりがなくなること、また、ホムンクルスの ような存在を認めるにしても、そのホムンクルスが見る網膜上の映像が必ずしも外界と正しく一致しているわけではないこと(たとえば網膜が彎曲しているため像が歪んでいること、網膜上の映像が上下反転していること等)を指摘し、ホムンク ルスの代わりに「心」を据えたのであるけれど、この場合の「心」は、つまるところ、コンピュータ、それもモニターのないサーバーのようなもので、我々が見ている外界の映像は、外界の反映というより、外界の情報を取り込んだサーバー(心)がそれを元に創り出したものと考えられる。(実際、知覚研究は一見生理学の問題であるように思われるかもしれないが、実は心理学として扱われている。これは知覚が人間の「意識」に深く関係していることからそうなったのだが、そもそも人間の「心」が科学的研究の対象となったのは十九 世紀の末のことであり、十七世紀の人であるデカルトが、視覚を「心」の問題と考えたのは驚くべきことだ。) 先に、知覚とは「自らの生存のために必要と思われる「対象」を外界から抽出するプロセスである」と書いたけれど、この「プロセス」に自覚的にアプローチすることは決してできない。そういう仕組みになっているのが、「心」なのである。そして、我々が知ることができるのは、その「心」による処理の「結果」を、知覚現象として経験しているのである。 心理学では、様  々な「錯視図形」と呼ばれるものを利用するが、これは、上に書いた「心」の働きを説明するためである。 々な「錯視図形」と呼ばれるものを利用するが、これは、上に書いた「心」の働きを説明するためである。たとえば、ネッカー・キューブと呼ばれる錯視図形がある(左図)。 これは、立方体の構造図が網膜上の像は一定でまったく変化していないのに、左上を向いているものと、右下を向いているものと二通りに見えるというもので、これは、「心」がそう判断した上で、そのように処理し、その結果、我々は上向きの立方体を見たり、下向きのを見たりしているのである。 しかし、デカルトが「心の問題」といった時、このネッカーキューブなどは知られていなかった。デカルトの根拠は、ホムンクルス仮説の論理的欠陥と、網膜上の像が実際に我々が感得しているそれと違うことくらいしかなかったのである。これは、さらに驚くべきことだが、一面、デカルトに倣って視覚を「心の問題」として考えることは、極めて困難と言わざるを得ないのである。そこで、ややこしい話は措いて、これまでの話を整理してみたい。 まず、今、我々の眼底(網膜)には外界の像が映し出されているわけだが、我々の外界についての視覚情報はこれ しかない。しかし、これは二次元(平面)画像である。我々はどうやってこれから三次元(奥行)情報を得ているのだろう。たとえば、どうやって階段を昇ったり下ったりできるのか。障害物を見て、ぶつかる前にそれを察知して歩く方向を変えたり、姿勢を変えたりできるのはどうしてか。これが、視知覚に関する第一の謎であるが、ケプラーはこれを「鈍角と近い距離、鋭角とより遠い距離との間に必然的結合が生じる」ことで距離(奥行き)の知覚が可能になると、幾何工学的理屈で説明した。 厳密な経験主義者であったアイルランドのジョージ・バークリ司教 (一六八五〜一七五三)は、これを「個々の経験から導かれることのない、数学的抽象化に過ぎない」と批判した。何故なら、我々とって確実に感得できるものは「接触」によるしかなく、「接触」は個々の経験によるしかないからである。したがって、「もし眼球の回転角から距離を知覚できるとしたら、それは、眼球を回転させる時に生じる筋肉の緊張感の観念が距離の観念と結び付く ことで可能になる」と言った。すなわち、「両眼の輻輳は筋緊張の《観念》を作り出し、この筋緊張は輻輳角の増大に伴って強まる。筋緊張の観念は、経験においては距離の観念とともに生じるので、視対象までの距離は筋緊張の観念によって示唆 される」というのである。 「距離の観念」とは対象を触ったり対象に触るために対象に向かって移動するなど、《触覚を基礎とすることで経験され得るもの》で、これをバークリは「可触観念」(補遺6)と呼び、あらゆる感覚は「可触観念」と同時に経験されることで成立するとした。網膜像もまた、「可触観念」である。 何故なら、網膜像は、「可触観念」から成り立っている物理的世界のコピーだからである。 こうしてバークリは、輻輳角の他に、不鮮明さ・対象の重なり・水晶体の調節等々、「距離の観念」と結びつき得るものをいろいろ列挙し、これを「視覚を可能にするサイン」と呼んだ。ただしこれらの「サイン」は、「距離の観念」と必然的に結びつくわけで はない。ただ単に両者が同時に経験されるために「距離の観念=距離の感覚」として成立しているに過ぎない。だから「サイン」なのである。 こうして、感覚を語るのに、何故、「観念」であって、「実感」ではないのかという由縁が説明されるわけだが、正直言ってストレートに理解することは困難である。 バークリは、「知覚されないものは存在しない」と言って人々を仰天させた、難解な理論をあやつる観念論的経験主義者として有名であるが、その難解さをいぶかしく思ったある男が、バークリのもとを訪れて次のように質問した。 「誰も足を踏み入れたことのない深い森があったとする。その森は存在しないのか?」 これに、バークリは、次のように答えた。 「君は、君がその森を想像しているということを忘れている」(補遺7) 要するに、「知覚されない物は存在しない」と言って否定したのは、正確には、その「物」が「心的な存在ではないことを否定」したのであって、「知覚されない物は物理的にも存在しない」と言ったわけではないのである。 このバークリの理論に従えば、先天的全盲で後に見えるようになった人がはじめて立方体や球体(あるいは「森」)を呈示された時には、両者を正しく識別できないと考えられる。何故なら、先天的全盲者の持つ立方体や球体についての観念は視 覚と結びついていないからだ。実際に先天的白内障患者に開眼手術を行ったイギリスの医師チーゼルデンが手術後に検証したところ、目が見えるようになった患者の反応はバークリの主張を裏付けるものであった。この「視覚能力は先天的か、後 天的か」という問題は、これを提起した人の名前をとってモリヌークス問題と言われているが、フランスの百科全書派の哲学者ディドロによって次のようにまとめられている。 この推論にチーゼルデン(イギリスの外科医)の有名な実験をつけ加えることができます。この有能な外科医が白内障を手術してやった青年(手術当時十四歳)は、(手術後)長い間大きさも距離も位置も外形さえも判別しませんでした。眼の前 に置かれ、家を隠してしまう一インチの事物が、彼には家と同じ大きさに思われました。彼はすべての事物を眼の上にもっており、それらは、触覚の対象が皮膚に押し当てられているように、この器官に押し当てられているように思えました。彼は 、手の助けで丸いと判断していた物と、角形と判断していた物とを見分けることができませんでしたし、上に、あるいは下にあると感じていた物が、実際に上に、あるいは下にあるかどうかを眼で識別することもできませんでした。とうとう彼は、 ただし大変な苦労の末にでしたが、彼の家が彼の部屋より大きいことを認めるようになりました。けれどもどんなふうに眼がこの観念を与えてくれるのかを理解するまでにはなりませんでした。(中略) したがって次のことを認めなくてはなりますまい。即ち、私たちは対象の中に無数の事物を認めるに違いありませんが、幼児や生まれつきの盲人は、眼底には事物がひとしく写されているにもかかわらず、それらを認めることができないのです。 また、事物が私たちを刺激する、というだけでは十分でなく、さらに私たちが事物の印象に注意を払わなければならないのです。だから、眼を初めて用いたときには、人は何物も見ることができません。視覚作用の最初の瞬間には、多数の混乱した 感覚印象を受けるにすぎず、それはただ時間とともに、また私たちのなかで起ることについて反省を重ねるにつれて、次第に判断されるようになるのです。…一言でいえば、事物と事物から受ける像との一致について正確な知識を眼に与えるのに、 触覚が大いに貢献していることを否定することはできません。(ディドロ著作集第一巻所収、「盲人に関する手紙」、平岡昇訳、法政大学出版局) では、この「モリヌークス問題」についての当のバークリの見解はどうかというと、いささか意外で、「言葉」の問題だというのだ。 生来の盲人は、最初に見るときに彼が見たいかなる事物をも、触覚の観念に対して用いることに慣れてしまった名前で呼ぶことはないであろう。立方体、球、テーブルなどは、触覚によって知覚可能な事物に対して適用されることを彼が知っていた 言葉であるが、しかし、全く触覚不可能な事物に対しては、彼はそれらの言葉が適用されるのを全く知らなかったわけである。これらの言葉は、慣れた仕方で適用される場合には、物体とか固い事物とかをいつも彼の心に表わしたのであり、という のも、こうした事物は自らの与える抵抗によって知覚されたからである。しかし視覚によって知覚される場合は、いかなる抵抗も突起も存在しない。要するに、視覚の観念は(盲人にとって)すべて新しい知覚であって、彼の心の中にはそのような 知覚に付与されるいかなる名前も存在しないのである。それゆえ、彼はそのような観念に関して彼に語りかけられることを理解できない。すなわち、テーブルの上に置かれているのを彼が見た二つの物体について、どちらが球でどちらが立方体なの かと問うことは、彼にとっては全くのひやかしの理解不可能な問いだったのである。(『視覚新論』、バークリ、下条信輔・植村恒一郎・一ノ瀬正樹訳、勁草書房) 「視覚を可能にするサイン」とは「モノの名前」のことだったのだろうか? 「名前」とそれが示す事物との関係は――デカルトが指摘したように(補遺5参照)――「たまたま」そうなっているだけなのであるから、その可能性は大いにある。(補遺8) そもそもバークリはカトリックの聖職者であり、その視覚理論も彼独特の神学理論の一環という側面を持つ。すなわち、彼の言う「可触観念」とは、神学的には、我々が、それと接触することによってのみそれを知ることのできるような、いわば、「物質のみから成る闇の 世界」に閉じ込められた盲人であることを意味し、一方、「視覚」は、「自然界の創造者である神の言葉」として我々に与えられたもので、我々は、その「言葉」を学ぶことで闇の世界から脱出し、世界を正しく「見る」ことができるというのである。 正直言って、この「神学的」説明のほうがわかりやすい気もするが、いずれにせよ、このバークリの視覚理論も、つまるところは古代ギリシャ以来の主客二元論に由来するシミュレーション(コピー)仮説を踏襲しているのである。というのは、 バークリは自著『視覚新論』の冒頭で「異論はあるまいと思うが、我々は距離を見ることはできない」と書いているが、この時バークリは、「距離」を図のように目と対象を隔てる「線分の長さ」として考えていた。これではたしかに距離は 「見えない」。対象AとBが網膜上で一直線上に並んでしまうからである。そこで考えたのが「視覚を可能にするサイン」で、三次元情報を含まない網膜上の二次元映像が、同時に経験されるいろいろなサインと結びつくことで三次元情報を含む「距離の観念」に変換されるというのであ る。つまりバークリもまた、見えないはずの「三次元情報」を、見えている「二次元情報(網膜像)」から導き出そうとしている点では、伝統的視覚理論を継承しているのである。 これに対しアメリカの知覚心理学者ジェームス・ギブソン(一九〇四〜一九七九)は、バークリの「サイン」説は、視知覚研究史上画期的な提案ではあるが、一面、バークリ自身によって厳密化されたシミュレーション仮説の論理的要請から編み出されたもう一つの仮説に過ぎず、そのために古代ギリシャ以来の視知覚研究者たちが共通して陥った「距離は見えない」という思い込みを継承してしまったと批判し、図のように、実際には網膜像とサインの協働関係に依らずとも「距離」を見ることができ ると主張した。  この場合、「距離」は主体と客体の間に割って入って両者を分けるのではなく、逆に、主体と客体を結び付けるものと考えることができる。ギブソンはこれを「距離のアフォーダンス」と呼んだ。(アフォーダンスは英語のafford〈 =〜を与える、可能にするの意〉からギブソンの作った造語である)

この場合、「距離」は主体と客体の間に割って入って両者を分けるのではなく、逆に、主体と客体を結び付けるものと考えることができる。ギブソンはこれを「距離のアフォーダンス」と呼んだ。(アフォーダンスは英語のafford〈 =〜を与える、可能にするの意〉からギブソンの作った造語である)

補遺6 「可触観念」は、フランスの哲学者、メルロ=ポンティの語る赤ん坊の世界と比べるとわかりやすくなるかもしれない。 |