一八九五年十二月二十八日、フランスのリュミエール兄弟が、パリのレストラン、「グラン・カフェ」の「インドの間」で催した世界初の大型スクリーンを使った投影式映画――リュミエール兄弟はこれを「シネマトグラフ」と 名付けた――の有料上映会で、駅に向かって走り込んでくる機関車の映像を写した時、機関車にひかれるのではないかと恐れた観客が逃げ出したという有名な話があるが、これは、いわゆる「都市伝説」の類いであって、真偽のほどは不明である。 何故なら、もし本当に観客が逃げ出したのなら、新聞なり雑誌なりに、具体的に記事として残されていてよいはずであるが、私の知る限り、そのようなものに残されていないからである。

しかし、だからといって、この「お話」が一から十まで作り話か と言うと、そんなことはないだろう。というのは、列車から「逃げる」のではなく、逆に飛び乗ろうとした例は(後で紹介するが)事実として報道されているからである。

さて、だとしたら、ここで一つの重大な疑問が湧いてこよう。

映像の列車を前にして、人は、恐怖したのか、それともしていないのか?

心理学上、このような「疑問」は本来あり得ぬことであった。たとえば、現代フランスの思想家、リオタールは次のように書いている。

心理学の一般的方法としての内省は、まずはじめに、「意識の体験はそのままで意識についての知識を成す」という公理を認めていた。私は怖じ気づいている。だから私は、恐怖とは何かを知っている。というのも、私が恐怖であるからである。 ところが、今度はこの公理が意識の出来事は意識のまなざしに対して全面的に透明であり、意識のすべての事実は意識的事実である、ということを前提していた。言い換えれば、意識が体験に振り向くと、体験はその意味もろともに、直接的に与えら れるというのである。(中略)…これは、意識のすべての事実は「意識の体験はそのままで意識についての知識をなす」という心理学の公理をそのまま認めているからである。(『現象学』、ジャン=F・リオタール、高橋充昭訳、クセジュ文庫、傍点 リオタール)

シネマトグラフの上映会場で起きたことは、このような心理学の「公理」に反する現象だった。すなわち、人々は恐怖しながらもそれを全面的に信じているわけではなく、信じてはいないけれど、やはり恐怖しないわけにはいかなかったのである。 リオタールの言葉を借りれば、「意識の出来事」は「意識のまなざし」に対して全面的に透明ではなかったのだ。これが「映画を見る」ということの、いわば「現象学的本質」(補遺1)である。そして、「映画を見ること」は、とりあえず、 こういったどっちつかずの不透明な状態のうちにとどまることそのこと自体、あるいはそれを「受容」することと言いうるかと思う。

実際、リュミエール兄弟が「グラン・カフェ」で上映した演目は、『列車の到着』の他に、『工場の出口』、『赤ん坊の食事』などだったが、いずれもタイトルが示す通り、「仕事を終えた労働者が工場から出てくる様子」、「若い夫婦が戸外で赤ん 坊に食事を与えている様子」といった、変哲のない、日常行為をそのまま写したものにすぎなかった。しかしそのような、恐怖を伴わない見慣れた映像に対しても、人々は『列車の到着』とまったく同等の驚きをもって熱狂したのである。(もっとも、「列車の到着」にしても日々繰り返されている「日常生活」であることにちがいはないが)たとえば、上映会の二日後の新聞記事は、『赤ん坊の食事』の印象を次のように書いている。

そこには親密なシーンもある。家族が集まってテーブルを囲んでいるのだ。赤ん坊は、父親が食べさせようとするお粥を少し口からこぼしてしまっている。そのとき母親は微笑んでいる。遠くの方で木々が揺れている。赤ん坊の前掛けがそよ風に 持ち上げられるのが見える。(一八九五年十二月三十日、La Post 紙)

「親密なシーン」といっても、記者は『赤ん坊の食事』と題された作品に「家族の親密さ」というテーマを見たわけではない。ただ、赤ん坊がお粥をこぼしたこと、母親が微笑んでいること、背後で木々が揺れていること…などを見、それを報告しているだけだ。もし、「家族の親密さ」がテーマだったら、木が背後で揺れているところとか、お粥がこぼれているところなどを報告する必要はないはずである。いずれにせよ、記事を書いた記者の目には、“列車の到着”も“赤ん坊の食事”も本質的に同じ“そこで動いているモノ”として映っているはずだ。

ところで、次の文章は、後に世界初のSF映画を撮ったことで有名なジョルジュ・メリエスによるものだが、それによると、メリエスの見たものは『列車の到着』ではなく、上映方法も少しちがっている。

私を含めた招待客が《モルテーニ映写機》に用いられていたものに似た小型のスクリーンに向かい合っていると、しばらくして、リヨンのベルクール広場を撮った《スチール》写真が映写された。私は少し驚いて、隣の客に間髪入 れず次のように話しかけた。――こんな映写のために私たちは足を運ばなきゃならんのか? こんなものは私だって十年も前からしてることだ! 私がほとんどこう言い終わらないうちに、一頭立て荷馬車が私たちに向かって動き始め、他の馬車、また通行人たち、要するに街の賑わい全体が続いて来たのである。私たちはこうした光景を目にして、茫然自失し、言葉にならないほど驚き、呆気に 取られたままであった。(出典不明)

実はこれは、「私を含めた招待客」とある通り、初公開に先立ち各界の関係者を集めて行われた「試写会」の記事である。つまり、リュミエール兄弟は、「正真正銘の初お目見え」にあたって、手品師が観客の前でやるように、まず静止映像を見せ、《それ》が動かないことを確認させてから、《それ》をおもむろに動かしてみせたのである。

ところで、紹介した批評記事はいずれも映画研究家である長谷正人氏のウェブ論文から引用したものであるが、このメリエスの報告になる「演出」について長谷氏 は、「従って彼ら自身、観客に対して《映像》を《現実》と錯覚させようと意図していなかったのは明らかだろう。彼らがやろうとしていたのは、《動く》幻灯写真によって観客を驚かすことだったはずだ」と奇妙なことを書いている。

たしかにリュミエール兄弟は、意図的に観客を驚かせようとしたのであり、そのために静止画像からスタートさせたにちがいない。私は、これを「手品師的演出」と呼びたいのだが、長谷氏は、「リュミエール兄弟は《映像》を《現実》と錯覚させよう と意図していなかった」と、むしろ逆のように書いているのだ。これはどう理解したらよいだろう。

想像するに、おそらく、こうだ――まず街の雑踏の静止画像が写され、次にそれが動く。当然、見ている人は驚く。しかし長谷氏によると、この「驚き」は錯覚によるものではない。何故なら、招待客らは最初に「静止画像」を見せられているからである。そのことを知っていてなお、「動いている」と錯覚するはずはない。でも、現実には映像は動いている。それ故に、人は驚く、というわけだ。

長谷氏の論旨がもし私の解釈通りなら、これは奇妙な言い分である。

そもそも錯覚であることがわかっていてもなお、その認識を修正することができないのが錯覚なのであって、その不思議さに人々は驚愕したのである。ところが長谷氏は、招待客たちはそれが錯覚ではないとわかっていて、だからこそ驚いたというのだ。 私としては、「それが錯覚なのだ」と言いたいのだが、長谷氏は頑固者のようで、「だからここには観客が《映像》と《現実》を混同するような余地など全くない。むしろ、観客にとってそれは、現実的というよりは魔術的な光景にさえ見えたに違いない」と更に奇妙な文章に突き進む。ことここにいたってはまったく理解不能と言わざるを得ない。何故なら、「映画を見る」とは映像と現実を混同することであり、映画を「魔術」と呼ぶとしたら、それはまさにそのために「イリュージョン」、すなわち「錯覚」を操作することだからである。微妙な言い方になってしまうが、人々がシネマトグラフに驚いたのは、動かないはずのものが動いたからではない。「あれ? 動かないはずなのに……」などと思う暇も隙もなく、《ただ、動いている》ようにしか見えなかったから驚いたのである。

戦前の人だが、日本の美学研究家、中井正一は、「見るということも何でもないようだが、理屈をつけてみれば、とんでもないむつかしいこととなってくる」と言って、「(見るということは)素朴的にいわば客観を主観にうつしとる作用だ」とする考え方に異を唱えているけれど(補遺2)、長谷氏は、「見ること」について、この中井正一言うところの「素朴的な考え方」に止まっているように思える。

この問題はひとまずおくとして、長谷論文において紹介されたシネマトグラフの批評記事に戻りたい。というのは、これらの記事はみな同じものについて書かれているのに、それぞれが非常に個性的である。これも、とても面白いことだ。

突然、灯が消えた。そしてブーンという無数の回転音が聞こえ、揺れる背景幕が姿を現した。一瞬の間それは白く動かないままだったが、次の瞬間、打ち震える生命の運動と仮装舞踏会がその幕の上を賑わせはじめた。ブーン! そして一台の列車が (言うなれば)白布から飛び出して私たちの視界の上を漂いだしたのだ。(一八九六年五月、New Review 誌、イギリス最初の映画批評と言われている記事)

突然何か物音がして、何も見えなくなったかと思うと、スクリーンいっぱいの巨大な列車がわれわれ目掛けて突進してくるではないか――危ない! 列車はわれわれのいる暗闇に飛び出して来て、われわれを引き裂かれた肉と骨の山にしかねない。 (一八九六年七月四日、Nizhegorodski listok 紙、ロシアの作家、ゴーリキーによる新聞批評記事)

もう何度も何度も言われてきたことだが、改めてリュミエールが私たちに提供してくれた光景の自然さと生き生きとした様子について説明させて欲しい…列車は最初小さく現れ、それから巨大になっていく。それはまるで観客たちに衝突してしま うかのようだ。私たちの目の前に示されているのはただのイメージだとしても、私たちはそこに深さと奥行きの印象を持ってしまう。(一八九六年五月三十日、L'Illustration 誌)

「何度も何度も」とある通り、『列車の到着』は繰り返し上映され、なおかつ突進する機関車のイリュージョンは、依然人々を驚かせ続けていた。シネマトグラフを一度見てしまえば、「見かけ」に対する免疫ができて、二度目からは誰も 驚かなくなったかというと、そうではなく、観客の驚きは、まさに「日々新た」に再生産されていたのである。そのことが、それを伝える文章が個性的であり続けた理由にちがいない。ところが、日付けのもっとも新しい次の記事は、いささかおも むきが異なっている。

(一人の観客は)あまり汽車に乗った経験がなかったので、それに飛び乗ってやろうと決心していた。しかし汽車がうなりと轟きとともに近づき、蓄音機がそれに合わせて騒音を発しているのが聞こえてくると、彼は真先にその進行方向から逃れ去ろ うとした。(一八九七年三月五日、Wayne Independentの『ブラック・ダイアモンド急行』――「列車の到着」シリーズをアメリカ人が真似たもの――への批評)

これが、冒頭で、「あとで紹介する」と書いた記事なのだが、この記事に書かれた「一人の観客」は、映像の列車に「飛び乗ってやろうと決心」して映画館にやってきている。つまり、この観客の心理を推察すると、シネマトグラフの評判と共に、「列車の映像を実物と見誤って逃げ出した」という「お話=都市伝説」は、一層強固に、喩えれば「都市の神話 」になっていたのであり、この観客はそれを知って、それに挑戦しようとしたのである。

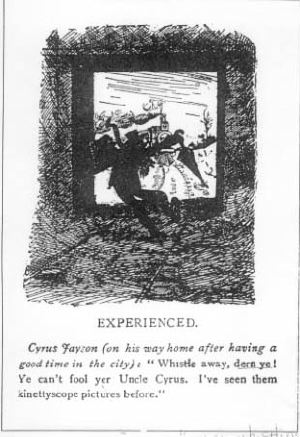

ちなみに、ほぼ同じ頃、トンネルから現れた本物の機関車をシネマトグラフの機関車と見間違え、「お前なんか怖くないぞ!」とその前に立ちはだかる酔っ払いの一こま漫画がアメリカの雑誌に載っている(左図)。 これは、映像を現実と見誤るのなら、現実を映像と見誤ることもあるはずだという「理屈」であるが、新聞の報じる「映画の機関車に飛び乗ろうとして失敗した男」を先取りしたようなこの漫画の主人公も、映画館に汽車に乗ろうとやってきた男のいずれも、実のところは 映像と現実を混同したわけではなく――いささかややこしいが――、この混同から生じた「お話」を二次的現実とみなし、それを現実と混同したのである。(補遺3) ちなみに、ほぼ同じ頃、トンネルから現れた本物の機関車をシネマトグラフの機関車と見間違え、「お前なんか怖くないぞ!」とその前に立ちはだかる酔っ払いの一こま漫画がアメリカの雑誌に載っている(左図)。 これは、映像を現実と見誤るのなら、現実を映像と見誤ることもあるはずだという「理屈」であるが、新聞の報じる「映画の機関車に飛び乗ろうとして失敗した男」を先取りしたようなこの漫画の主人公も、映画館に汽車に乗ろうとやってきた男のいずれも、実のところは 映像と現実を混同したわけではなく――いささかややこしいが――、この混同から生じた「お話」を二次的現実とみなし、それを現実と混同したのである。(補遺3)

それにしてもなぜ我々は、映像を現実と混同しながら、現実を映像と混同することがないのだろう? 映画評論家の淀川長治は幼い頃、祖母につれられて「活動写真」を見に行った時、水が流れるか撒かれるかする場面のあるものを見終わった後、 祖母はわざわざスクリーンに手を触れて、濡れていないことを知って不思議がっていたと、思い出話を書いているが、では、そのお祖母さんは、本物の海を見て、「活動写真のようだ」と言っただろうか?

しかし、よくよく考えると「映像と現実を混同すること」と「現実を映像と混同すること」が同じことだと思ってしまうのは、小学校の算数で、A×B=B×Aであると教わったからで、実際は、そうでないケースが多々存在する。実際、数学でも 行列計算とか、集合計算の場合は、A×BはB×Aと等しくはならないらしい。

つまり我々は、「映像と現実を混同すること」と「現実を映像と混同すること」を、「にもかかわらず」という修辞用語を使って一つに繋げてしまったので、わけがわからなくなったのだ。 (件のアメリカの漫画家は、この「わけのわからなさ」をギャグにしたたてのだ)要するに、「何故、我々は映像と現実を混同するのか」と「何故、我々は現実を映像と混同しないのか」は別の問題なのだ。

そこで、まず、「何故、我々は映像と現実を混同するのか」という問題だが、先に私が批判した長谷正人氏のウェブ論文において、当時の観客が映像の機関車を現実の機関車と見間違えることなどあるはずがないと(長谷氏が)考える根拠として、写真機の発明後、 急速に性能が向上し、十九世紀末には既に極めて精細度の高い、描写力に優れたスチール写真が世間に大量に出回っていたのに、それを「現実」と混同する人など誰もいなかったことをあげている。要するに当時の人々は、知識人に限らず一般大衆にいたるまで 上質な写真を日常生活の中で見慣れていたのだから、動く機関車の写真を見たからといって、それを本物の機関車と混同して恐怖を感じたりするはずはないというのである。

これは前述した通り、私としてはとても同意できない意見だが、精細に現実をコピーしたスチール写真(の映像)を現実と混同するような人はいなかったという長谷氏の指摘は重要である。

実際、今でも多くの人々は、映画を見て映画のスクリーンに手を触れてみたい気持ちに誘われても、写真を見て写真の印画紙に触れてみたいとは思わない。なぜか? もちろん、印画紙に触ってみたいと思う人が全くいないわけではないが、 その場合、その人は、「印画紙の質」といったものに興味があるのであって、たとえば、りんごを映した写真を見た人が、そのりんごを本物と勘違いして触ってみようなどとしたりはしない。ところが、映画の場合はちがう。淀川長治のお祖母さんは、そこ(正確に言えば、スクリーンの近傍)に水があるとしか思えず、でも、理性的に考えれば、実際に水が流れているはずもなく、それで手を伸ばして確かめようと したのである。もちろん、そう「思った」のは、「心」、今風に言えば「脳」であり、その脳が、支配下にある身体に対して、手を伸ばしてそこを触って確かめるように命じたのである。

何故、こういったことが「動く写真」すなわち映画にだけ起きて、「動かない写真」には起こらないのか。

映画の本質が「動くこと」にあるなどとは、誰でも言うことだが、それが本当には何を意味しているのかというと、ほとんど考えられていないのではないだろうか。

しかし、そのことを考える前に、「何故我々は、映像を現実と混同しても、現実と映像を混同しないのか」という問題を、今一度、考えてみたい。

補遺1 現象学(この場合はフッサールの現象学)は、実在物であれ非実在物であれ、凡そ我々の意識に現れるものは全て受容することからはじまる。しかしこの「受容」は決して無定見な肯定ではない。あらゆるドクサ(憶見)を排除し、そのもの に対する信憑を棚上げにした上で受容するのである。これを判断停止(エポケー)という。では現象学はエポケーによって何をしようとしているのかというと、「意図された懐疑によって世界を見直し」てみようというのである。

補遺2 「見るということは、光の物理作用と、眼の知覚作用の総合作用だと誰でも考えているし、またそれにちがいはない。素朴的にいわば客観を主観にうつしとる作用だという考え方である。しかし、このうつすということも、考えだせば限りも ない複雑なことを含んでいるのである。《うつす》という言葉には大体、映す、移す、といったように、一つの場所にあるものを、他の場所に移動しまたは射影して、しかも両者が等価的な関連をもっていることを指すのである。等価的関連をもって いる意味では連続的であるが、二つの場所にそれが離れる意味では非連続的である。うつすということの底にはすでに、この連続と非連続の問題も深く横たわっているのである。したがって、見ることも、本質的に考えると、うつすことの行為の意味 で、この問題の上に成立しているのである。見るということも何でもないようだが、理屈をつけてみれば、とんでもないむつかしいこととなってくるのである。」(『国民芸術』、一九三七年四月号、「見ること」の意味、美術出版社、中井正一 全集3所収)

補遺3 この映画最初期の風車ならぬスクリーンに突進する「ドン・キホーテ物語」は、舞台に駆け上がって映像の踊り子と一緒に踊りだした男性観客が次の出し物で突進する列車から慌てて逃げ出す『田舎者とシネマトグラフ』(一九〇一)から 始まり、E・S・ポーターの人気シリーズ『映画ショーにおけるジョシュおじさん』、ぐっと下がってゴダールの『カラビニエ』等で「映画化」されているが、改めて考えるに、リュミエール兄弟のもっとも価値ある発明品は、実は、「スクリーン」 だったのかもしれない。

※長谷正人氏の論文が載っているサイトに、メールが記されていなかったので、勝手にリンクしてしまいました。もし関係者の方が御覧になっていたら、御一報ください。

戻る 続く

|