蕁草の園(6)

中村祐之

イラスト・山口喜造

室生家の三男である美貌の青年、一人が家出した。劇作家として名声をはくしている父の艸人は怒りと失望のあまり部屋に閉じこもってしまう。長男蓮司の妻である筥子は、夫の無気力に絶望しながら生活しているが、一人の家出とともに室生家も自分も歯車が狂って来ている事に気がつく。

あの男のせいだ。室生家に関係するすべての人々が、あの男のせいで、大さな渦に巻き込まれている。

まだ若い役者の卵の尚彦を突然、奪い去った人気演出家来栖瓏である。来栖と一緒に仕事をしている作曲家であり尚彦たちの従兄でもある正円は、来栖の中にある疑惑を感じる。

一方、家出をした一人をかくまう正円の父、公成も、同じように来栖に興味を示す。

一体来栖とは何者なのだろう。

血と甘美なヴァイオリンのメロディーを背景に物語は陰惨な結末を予感させつつ、進んで行く……。

【主な登場人物】

来栖瓏=演出家。 室生艸人=老劇作家。 室生蓮司=艸人の長男、陶芸作家。 筥子=蓮司の妻。 尚彦=艸人の二男、役者。来栖に主役に抜擢される。一人=艸人の三男。ヴァイオリニスト。 室生公成=艸人の弟。数奇者として京都に在住。室生正円=公成の一人息子。音楽家。来栖と一緒に仕事をしている。

嫌な夢を見た。

萎れたはずの花が再び息を吹き返してあでやかな花を咲かせたように、妙に潤んだふくらみが正円の胸を圧迫していた。

どうしても自分の顔が見出せない。いつの間にか自分の顔があるべき所にないのである。

何回となく彼は寝返りをうった。躯中に汗がじっとりと滑ってしめり気をおびたシーツが一つの生物のように身を縮めている。

肉のうちに熱がたまって躯のいたるところで渦まいた。

暑いという夜ではなかった。

それに正円が気に入って建てたこの音楽の工房は山肌が丁度切り通しになった河のそばにあり比較的すごしやすい場所であった。

彼は朝、まだ霞のかかった静かな竹林をながめ遠くに煙ったようななだらかな山を借景にしたこの庭を愛していた。

音楽の勉強の為に正円は様々な土地に住んだ。しかし、結局はここに住みついた。

すべての存在が音を純粋にしてくれる。

風景の中で生まれた様々な音をここでは自然に浄化している。

たまったまま濁って土地に沈みこむのではなく、風が吹き飛ばし水が洗い流してくれる。

朝になるとすべてに何事もなかったように音が残っていない。

丁度、真白の楽譜のように新鮮なのだ。

どんなに美しい音色でもいくつか交じり合うと混濁して不純な音になってしまう。

彼は交じり気のある音を嫌った。

たった一つの純粋な音、景色の中をふっとよぎる一陣の風のような音が欲しい。

音は創り出せばその生みだしたすぐ後に空中に溶けこんで消えてしまう。しかし、彼にはそれで満足であった。音符にすることなどはせいぜい生活のための事でしかなかった。

この風景から生まれてくる音に耳を傾け、そしてその感動を風景にもどしてやること。正円はその完璧な緊張を好んだ。

だから、次から次へと生まれてくる音が風景の中に朽ちたまま残っているのを嫌悪した。

明日になれば何もない、まるで何も描かれていないキャンパスのように無垢な土地が必要だった。

この土地は彼の作曲の創造にはもって来いの場所である。まったくの静寂ではない。凰が走り樹々が葉を震わせる音がする。

しかし、その風の音を木が吸い込み、葉の繁る音をいつの間にか土が吸い込んでしまう。

すべての音色の力がしっとりとした風情に染み込んで消えてしまうのであった。

緑が目に痛い程繁っている。

彼の家は丁度、清流が陽の光に照らされて白く輝き返すような澄々しい白色に塗られている。

正円は白を好んだ。

それは彼が幼い頃からかたくなに守り続けて来た美意識であった。

白い色以外のものは彼にとっては妥協した不純な色彩と思えるのだった。

それぞれの部屋は一様に白で統一されている。ムラのない均一のとれた白い部屋の中には必ず一輪づつの白い花が置かれている。

そして、彼の家の中でおよそ生命の息吹きを感じさせるものはその花の他には何もなかった。

一つの部屋にはピアノか一台。またもう一つの部屋には彼の頭脳ともいうべきシンセサイザーがならべられている。

その奥にはガランとした広いスタジオ。廊下を通った奥に彼の寝室があった。

彼の部屋にはベッドと小さな白い机だけがある。白塗りの鉄製のベッドにシーツがかけてある。

まるで修道院だ、と人は言う。

確かに白い麻の服をすっぽりと頭からかぶって、作曲に熱中している正円を見ると、祈祷している修道士の姿を彷彿とさせた。

彼の目は澄んでいる。

曲を作り始めるとますます青ざめて透き通る。白い光を吸い込んだような美しい瞳であった。

が、今朝はその瞳が心なしか曇っている。

躯の芯に先程の夢の余韻が微熱となって残っている。頭痛がした。

「先生、お茶が入りました〕

まだあどけなさを残した少年が珈琲を持って来た。

正円は二人の弟子を持っていた。弟子といっても彼らはまだ普通だったら高校生ほどの年齢である。

しかし、驚くべきことに二人の少年はことごとく古への楽曲を暗記する程の才能を持っていた。彼は二人の少年に自分の身のまわりの世話をさせていた。

「昨日のデータを出して置きました。」

少年は数枚の楽譜を示した。

「今日は気分がのらない〕

肩が重たく躯を動かすのさえ億却だった。

彼は朝早くから作曲にかかる。そして午前中でほとんど仕事をやめてしまう。

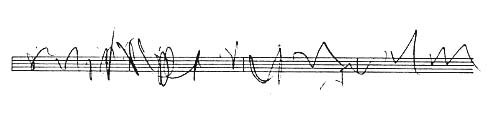

正確に時間を読みとるように、浮び上った音を直接大きな紙の上に書いていく。

躯の底から膨らんでくる波を一瞬にしてて楽諸に写し取る。

正円の作る曲は難解であった。

大体がその楽譜そのものが一枚の設計図のようで余人には計り知れない所があった。

教会音楽の古典的な楽譜のネウスを解読するようなことを演奏する者は要求される。

様々の批判を正円はまったく受けつけなかった。そのために彼の曲はほとんど演奏されることかなかった。

しかし、数年前にニューヨークの美術館で行なわれた演奏会で彼の名声は一挙に高まった。

「少年の涙」と題されたその音楽会に集った人々はまずほとんど驚かされた。

会場の中央付近に白い絹地のきれが広々としかれ、それに黒々とした墨でいくっかの符号が描かれていた。

そして白い波の中心に一糸まとわぬ黒髪の少年が笑みを浮かべて立っている。

ピアノの白の鍵盤に正円の細長い指が触れた。

聴衆はこの派手な趨向からかなり難解な曲が演奏されるものと思っていたらしい。

しかし、彼の繊細な指で奏でられた音色は今まで聴いたどの甘美な曲よりも柔らかく、甘く、人の心をせつなくさせた。

まるで少年が堕ちた天使のように、羽をなくして海原を彷復っているような旋律である。

青々しく、白い肌――。

正円の音の世界の原点がそこにあった。汚れを知らない肉体のロマン。

彼はロマンの謎を追い求めるために何人かの青年をあさった。しかし、白い輝

きをひめた青年と巡り会うことはなかった。

何人かの青年たちの笑顔がふと頭をよぎった――。

「まったく今日はどうかしている。」

彼は無為に時を過ごしている自分に少しいらだちを覚えた。

いつの間にか陽は頭上に高く照りつけていた。

庭に出て椅子に寝そべってみたが、だるい気分はぬけなかった。

「この喝きはなんだろう。」

彼は昨日の夢のことを思い出した。

自分の顔がなくなっている。いくら捜しても自分の顔が溶けていく。夢の中で何度も自分の顔がどれであったのか選んでいるのだが、それを手に取った瞬間、死んだような無表情な面だけが残った。

そして干枯びてポロポロの土塊となって崩れる。

しかし、ようやく自分にぴったりしたものを見つけた。まるで自分の顔が蘇ったたようにぴったりと当てはまった。

彼は夢の中でその顔を着けた自分を見つめた。

思わず彼は大声をあげた。

その顔は来栖にそっくりだった。

ぐつしよりと寝汗をかいてうなされているところを弟子に起きれた。

「そんなに大きな声をあけたのか。」

「はい。こちらの部屋に聞こえるくらい」

自分の乱れた姿を恥かしく思えた。

それにしても奇妙な夢だ。

この頃、来栖の劇の音楽をやるようになったせいか、彼の毒気にあてられたのだろうか。

正円は苦笑した。

夢の中まで彼に覗きこまれるとは皮肉なものだ。

正円は来栖との仕事に嫌気がさしていた。

来栖には魔性が潜んでいる。

人を引きずり込んで絶対に放さない獣のような残忍さがある。しかし、その黒い闇を漂よわせる性的な匂いにつられてくる若者は多い。

「まるで羊だ。供物のようだ。」と、正円は暗い気持ちにさせられた。

尚彦もその一人であった。

「今度、来栖先生の劇の音楽をやるんだって?」

いつかここに来た時に尚彦は目を輝かせて話した。

その瞳はまるで乙女が恋するように熱を帯びて痛ましくすらあった。

彼は主役に選ばれた。

もう嵐の中で虜になっている。吹き荒れる風に身を曝されて傷ついた若い雄鹿を彼の中に見たような気がした。

不思議な嵐の運命。

肉を切り裂くような風雨に巻き込まれたのは尚彦だけでなく、自分自身も何時の間にか流されている。

正円は寒気に襲われた。

「先生、昨日は珍しく酔ってました。」

「酔っていた?」

はて、いつ酒を飲んだのだろうか、と彼は自問した。

そう言えばひどく今朝は頭が痛んだ。

「なんて言っていた……」

少年は頬を染めてある卑猥な言葉を口にした。

「それに……」

「何だ?」

「プレリュードだ。暗闇で始まるプレリュードだと叫んで、そこら中のテープを引っ掻き回されて、熱心に楽譜に何かを書かれていました。」

「それじゃ、スタジオはメチャクチャだろう?」

「私が片付けておきました。」

もう一人の少年が涼しい瞳で正円を見つめた。

おそらく自分でも覚えていない程泥酔して帰ってきたのだろう。

微かに何かが頭に浮かんだ。その印象を音にしたい欲望に駆られてペンを取ったところまでは覚えていた。

正円の中にこんなにも荒々しい部分を見た事のない少年達は、その世の醜態に我が目を疑った事だろう。

しかし、彼らはそんな素振りを一つも見せずに決められた時間に窓を開け、陽の光をいっぱいにスタジオに入れた。

正円の趣味に合わせて少年の服は白の麻のものを身につけている。キビキビした動作がようやく正円の気持ちを和ませた。

遅い食事を庭で取りながら、彼は少年たちを眺めた。

少年たちの服に白い陽だまりができた。

汚れのない美しさがまだこの世にはあるのだ。

正円は春の若草のようなほのかな匂いを漂わせる弟子を愛した。ふさふさとした髪の毛が額を隠し、まゆげが煙っていっそう瞳を大きく映えさせている。

正円には時々、この少年たちが自分の幻想ではないのかと思える時があった。白の色彩と光が綾なす幻のコンチェルトのような気がするのだった。

彼らが近くにいるおかげで彼は自分の日々の汚れが洗い落ちるような気がした。

それにしても、昨日のあの激しい酔いは何だったのだろう。

珈琲を飲もうとして手を伸ばした時、彼は腕に軽い痛みを覚えた。

小さな傷だった。

皮膚の下にうっすらと血を滲ませた数本の紅色の傷が細長くつけられている。

何処でついたのだろう。

背中に手をまわすと其処にも皮膚が盛り上がって脇腹から肩にかけて爪で掻かれた傷に触れた。

「あっ」

と彼は声をあげた。

急に気持ちがざわついた。

「この傷をあの子たちに見られただろうか。」

正円は無心にシンセサイザーで音の調整をしている少年を見た。

おそらくあの子は見つけたに違いない。それが何の秘事であるのか想像は簡単につく。

彼はひどく空しい気持ちになった。

その傷は、筥子の肉の喘ぎであった。

女の肉の修羅が残した淫らな亀裂だった。

どうしてああなったのだろう。

筥子を染物屋で見つけた時、正円は珍しく召すの匂いを嗅いだような気がした。

彼は染色した着物を嫌った。が、白い絹が染められていくあでやかなうつろいを今度の曲のテーマにしたいためにその店に出かけてきたのである。

染料の強い香りに頭が痺れていたのだろうか。二人とも気が変になっていたのだろう。

その時、正円は筥子がいとこの妻であるという意味もおぼろげにしか浮かんでこなかった自分を不思議に思った。

彼女は何回となく幅広い彼の背中に細く鋭い爪をたてた。爪の間から香りが血と混じって肉に染み込んだ。

そのたびに彼は妙な興奮を覚えた。

白糸と鮮やかな緋色の糸が濡れながら絡み合って煮えたぎっている。躯の底からぬめりとしたものが込み上げてくる。

彼はその時の女の匂いを嫌った。

柔らかな肌の魔性が彼の心を重くさせる。底知れない肉の欲望が彼の心を傷めるのだった。女の肉は愛が終わるとひどくふくらんで艶を失う。彼はそれを見たくなかった。盛りが過ぎた花をそのままに残して置くことほどむごいことはなかった。

しかし、なぜか筥子と躯をあわせたことよりも、もっと深い感慨に心をうばわれていた。

一人が家出をして、来栖の所へ行ったらしい――。

筥子からその話を聞かされた時に、彼は全身から血の気がひいていくのを感じた。それが何を意味しているかをさぐり当てるよりも先に、彼の裡を暗い鳥の影が一せいに飛び上っていく気がしたのだ。

ピエ夕

陽溜りをばんやりと見つめている正円に遠くから少年が声をかけた。

「先生、用意ができました。」

「ああ、今すぐ行く。」

彼はハッと我れに返ったが、それでも重い腰を上ようとしなかった。

一人は来栖の所に何しにでかけたのだろう。

それを考えると、彼の心は痛んだ。一人のこととなると心が乱れる。

そんにまでして一人があの男の所にはしらねばならない理由は何なのだろうか。

陽溜りが炎と化して一瞬燃え上った。

一人には無垢の美しさがある。

丁度、古代の影刻のように完成された美しさ。どこかの深い海底に眠ったままの貴神が陽の光に誘われて白い泡と共に地上によみがえったように、目は深い海の青さをたたえ、高く筋が通った鼻、薔薇色の口唇、風になびく柔かい髪も。

一人かまだ少年の頃にひとつのヴァイオリンを贈ったことがある。

その楽器の貴品が彼には相応しかった。

それ以来、一人はヴァイオリンに憑かれたように自分でそれを作り上げるようになった。

一人の精神はヴァイオリンの魂となった。

正円は一人に演奏をすすめた。

しかし、一人は人前で弾くことを拒んだ。人に聴かせるためにヴァイオリンを作っているのではなかった。

が、正円は一人の奏でる音色が人の血をさわがせる魔力を持っているのを知っていた。

ある時、その機会が来た。

正円の楽曲の録音に一人がようやく演奏を承諾したのだ。

一丁のヴァイオリンをたずさえて一人は弾きはじめた。

バッハのソナタ第二番。

演奏が始まると他の楽士のざわめきが次第に消えていった。やがて部屋中が水ををうったように静まり返った。

流麗な音色が漂よう。

軽く閉じられた目が微に震える。

その暗闇の向こうでこの美青年は何を追い求めているのだろうか。崇高ともいえる音楽の酔いの波にほうり出された美貌の漂泊者。

孤高と言うにはその様顔はあまりにも美しすぎる。

形の良い口唇がなかば開かれ、何かを口ずさんでいる。ゆるやかに弓を弾く手が交差するたびに四本の弦が光に包まれた。

グラーヴェ、フ−ガ、アンダンテ、アレグロと澱みなく奏でる青年の顔には少しの屈託もない。ただ無心に自分が欲っするままの情熱をぶつけている幸福感にあふれている。

その時、正円の頭に何か一つのイメージが浮び上った。それが何んであったmpかその時は分からなかったが、今それを思いだした‥

ピエタだ――。

磔にされたキリストの遺体をやきしく抱きかかえて、死のやすらいだ顔を無限の慈悲で包みこむマリアの顔であった。

陽の光の中でヴァイオリンを奏でる姿がおばろけに浮んだ。

この世のものとは思われない音色。天から降りそそぐ光の花。

手にしたのは名器ルクレチェア。

血の臭いが漂う名器をこれ程貴品よく奏でる者が他にいるだろうか。

正円は目を閉じてその豊潤な音色に酔った。

が、突然、その甘い陶酔は拍手で破られた。

遠くの方で背の高い黒づくめの男が一人の手を握っていた。

そうか、あの時だ。

一人と来栖が初めて会ったのはあのコンサートの時だ。

ようやく正円は記憶の糸が解きほぐれるのが分かった。

なぜあの男は一人に近づいたのだろうか、いや、そればかりじやない。蓮司の個異にも来ていると言うし、尚彦はまるっきり来栖を神様のようにあがめている。

おそらく尚彦は彼の言うことだったらどんな事でもするだろう。

だが、なぜ?何んの目的があってあの兄弟に近づいているのだろうか。

正円は自分の気のまわし過ぎであるようにも思われた。

しかし、あまりにも符号が合いすぎた。

低いチェロの音色が鳴り始めた。が、彼には蠅の羽音のように騒がしく開こえた。

血の惨劇の前の呪いの曲。

暗い運命を暗示するチェロのリッチェルカーレが彩りとなって庭に響いた。

正円は口の中が渇いた。

あの奇妙な夢はなんだったのだろう。

自分の顔と来栖の顔が重なり合うとはどういう意味なのだろうか。

いくつもの雑音が不気味な和音を作っていつの間にかメロディーを作っていく。

正円はその陰惨な旋律の中に自分が縛られていくのを感じるのだった。

復讐

傷ついた狼の遠吠えのような叫び声が館の中に響いた。

叫び声というよりも泣声に近いだろうか、耳を覆いたくなるような声が回廊を突き貫けて伝わって来る。まるで館の壁に彫られている様々の恐ろしい顔をした獣神たちが、目から血の涙を流して狂ったように吠えているようだ。

夏の赤々とした夕陽が壮大なこの館を鮮血生々しい紅で塗りたくったように、いつまでも西の空に沈まないでじっととどまっている。

血の海原に浮いたポセイドンの神殿のような、孤独に人を寄せつけないで漂っている無人の死の館のようだ。

来栖は傷ついた野獣のように叫んでいた。髪の毛をかきむしり、口唇は歯で噛み切られて血がにじんでいる。

「すべてが血塗られようとしている。俺が触れる物はすべてが悲惨な運命を背負う。」

彼は呪いをこめた言葉を部屋中にまきちらした。酒の臭いがなんとも言えない異臭を放ちそこら中でウジがわいたように果実が腐っていた。髪はクシャクシヤに乱れ、口髭は汚れる程のぴて、その顔は見るかげもなくやつれていた。

館にたむろしていた青年は、来栖の狂態に怯えて、自分の部置から一歩も外へ出ることなく、ただじっと嵐の吹き去るのを待つように固まっている。

来栖のまわりに呼び集められた若者たちはいつしかアルゴーの船に例えられるようになった。

が、その英雄であるべき若者たちは、みな小さな動物のように雷鳴に怯えて、牡蠣のように口を閉ざしている。

「ああ、一人だけは、一人だけは俺の手の中で生かしたかった。」

来栖は髪をかきむしった。目が血走って焦点があってなかった。

「俺は一人を愛している。いつの間にか愛してしまった。だから、あいつだけには手を出せない。あの目を見ると心が暖まる。やすらいで来る。なぜだ? 俺は生まれてこの方、そんな気持ちになったことがない。」

両目から涙が頬を伝わってこぼれた。

「俺の心はどす黒い血でいっぱいだ。どろどろとした陰謀が俺の頭には詰っている。俺はこの手でこれから復讐にかかる。そのために地獄よりも苦しい思いをしてここまで這い上って来た。」

酔いが来栖の顔を醜い鬼のような残忍な顔にさせた。

「俺の復讐はすでに始っている。もう二度と止めることはできない。罠はすべて仕掛け終えた。だが、まさかあの一人にこの俺があんな少年に心が奪われるとはな。」

来栖は卑屈に笑った。

彼は一人が弦をひきちぎったヴァイオリンをながめた。

「あのヴァイオリンの音色が俺の心を清めてしまう。復讐の炎を沈めてしまう。なんという美しい音色だ。だが、俺はその昔を美しいと思う最低の人間らしい部分もとっくの昔に断ち切ってしまったはずだ。だから、俺はあの純真な一人の心を弄んだ。わぎと中味が腐ったヴァイオリンをあの子に弾かせようとした。こんな侮辱があるだろうか。俺は本当に傷つけたのだ。あの時の一人の目を見たろう。俺は天使の心を傷つけてしまった。ハハ。」

彼はだらしなく自嘲的に笑った。しかし、その笑いさえも不気味に廊下に反射すると獣の唸り声に聞こえた。

来栖の顔を夕陽が真正面から照らした一瞬、彼が紅に染まった。まるで皮膚がそげ落ちて細い血管だけが浮きでたような恐ろしい顔が浮び上った。

「俺は誰れなんだ〕

彼は酒のグラスに映った自分の顔を見つめた。

「俺の顔はいつの頃からこんなに醜くなったんだ。」

彼は酒の入ったコップを壁に投げつけた。バーンと音がしてコップが割れて血のような酒がこぼれた。

そこに鬼火が燃え上った。

彼は胸にさげていた金色のペンダントの蓋を開けた。

「なぜだ? ねえ、母さん教えてくれ。俺はなぜこんな運命を背負ったんだ。」

彼はペンダントの中の麗人の写真に向かって呟いた。

「だが、母さん、あなたのおぞましい体験を俺はこの躯で感じている。俺の血が俺かまだ生まれる前の記憶を潜ませている。俺は知っている。あなたがどんなに苦しんで死んだかをね。俺の心がそれをよく知っているんだ.だがね、ようやく俺はあいつらの喉元まで刃をむけれるようになった。もう少しですべてが始まる。

まずゆっくりと順番に狂わしていくさ。俺の手であの室生一族を呪って狂わせてやるんだ。まずはあの息子たちだ。あいつらが朽ち果てて行く姿を見せてから、あなたが一番憎んだ、あの艸人を始末してやる。

母さん、俺の運命は結局、この仕事をやりとげることなんだ。」

彼はその写真を大切にしまうと、また酒をあぴるように口に含んだ。

「俺はこれから天使を殺す。もう誰れも止められない。」

彼はテーブルの上のナイフを取り上げると突然、両手の内側に刀をあてて刃をすべらした。みるみる両手が血で染まった。

暗い闇の中でみると、彼はたわわに実った葡萄の房を両手で抱えているようであった。芳しい香りが部屋中に臭った。

彼はその赤い果実を口に含んだ。

不気味な笑いが口の中で紅に染まった。

「尚彦を呼べ。すぐここへ呼べ。」

彼は大声で部屋の外に向って怒鳴った。

びくびくしなから様子を伺っていた弟子たちは、突然の呼出しに何か不吉なものを感じた。

尚彦が蒼ざめた顔で入って来た。その顔にはおよそ青年らしい艶がなかった。

服を脱げ。」

「はあ……」

尚彦は来栖の言っている意味が分からなかった。

「服を全部脱いで裸になれと言ってるんだ。」

尚彦は当惑しをがらも言うがままに服をとって生まれたままの姿になった。

来栖は青年の裸身をゆっくりとさすようにながめた。

「踊れ!」

「ここでですか?」

「そうだ。」

「分かりました。」

尚彦はすぐに踊りだした。のぴやかに軽く飛び上かるように舞い始めた。

その美しいしなやかな躯の曲線とはばたきは、まさに白鳥の名をうるに相応しい華麗な踊りである。

トリスタンを踊り続ける裸の青年を来栖は鈍い目で見つめていた。

今まであんなに汚れていた部屋に、まるでいっせいに花が咲いたように尚彦舞踏は春の精のように清々しかった。

「いかがでしたでしょうか、先生?」

尚彦は息を弾ませて訊ねた。

「素晴しい。お前は本当に役者に生まれてきたような青年だ。」

彼は尚彦の汗でにじんだ胸をさすった。

尚彦の胸は来栖の両手からにじみ出る赤い血で染まった。

「先生、血が出てます!」

尚彦は驚いて躯を痙筆させた。

しかし、それを気づいて気づかないのか、来栖は冷たい笑いを浮べながら、尚彦の上気した裸の躯をまさぐつた.

乳房、胸、腹、腰から尻、そして後にまわると白いうなじに手をまわし、肩から背中にかけてしつようになすりつけた。

毒々しい血で化粧きれた戦士のようであった。

来栖はそれでも止めようとせずに首筋を両手でまさぐつていた。

今すぐにでも俺はこの男を殺せる――。

来栖は自然と指に力が入るのを感じた。

しかし、彼はその時、むつと残忍な事を考えていた。

「次の劇の主役はまたお前にやってもらう。」

「本当ですか?」

「そうだ。本当だよ。」

だが、それには一つしてもらうことがある。

「なんですか?」

「一人だ。一人が二度とヴァイオリンが弾けないようにするんだ。」

「なんですって」

「それが条件だ〕

尚彦は今にも気が狂って大声をあげそうになった。

しかし、その絶叫は来栖の血に濡れた口唇によって塞がれた。

戻る 続く

萎れたはずの花が再び息を吹き返してあでやかな花を咲かせたように、妙に潤んだふくらみが正円の胸を圧迫していた。

どうしても自分の顔が見出せない。いつの間にか自分の顔があるべき所にないのである。

何回となく彼は寝返りをうった。躯中に汗がじっとりと滑ってしめり気をおびたシーツが一つの生物のように身を縮めている。

肉のうちに熱がたまって躯のいたるところで渦まいた。

暑いという夜ではなかった。

それに正円が気に入って建てたこの音楽の工房は山肌が丁度切り通しになった河のそばにあり比較的すごしやすい場所であった。

彼は朝、まだ霞のかかった静かな竹林をながめ遠くに煙ったようななだらかな山を借景にしたこの庭を愛していた。

音楽の勉強の為に正円は様々な土地に住んだ。しかし、結局はここに住みついた。

すべての存在が音を純粋にしてくれる。

風景の中で生まれた様々な音をここでは自然に浄化している。

たまったまま濁って土地に沈みこむのではなく、風が吹き飛ばし水が洗い流してくれる。

朝になるとすべてに何事もなかったように音が残っていない。

丁度、真白の楽譜のように新鮮なのだ。

どんなに美しい音色でもいくつか交じり合うと混濁して不純な音になってしまう。

彼は交じり気のある音を嫌った。

たった一つの純粋な音、景色の中をふっとよぎる一陣の風のような音が欲しい。

音は創り出せばその生みだしたすぐ後に空中に溶けこんで消えてしまう。しかし、彼にはそれで満足であった。音符にすることなどはせいぜい生活のための事でしかなかった。

この風景から生まれてくる音に耳を傾け、そしてその感動を風景にもどしてやること。正円はその完璧な緊張を好んだ。

だから、次から次へと生まれてくる音が風景の中に朽ちたまま残っているのを嫌悪した。

明日になれば何もない、まるで何も描かれていないキャンパスのように無垢な土地が必要だった。

この土地は彼の作曲の創造にはもって来いの場所である。まったくの静寂ではない。凰が走り樹々が葉を震わせる音がする。

しかし、その風の音を木が吸い込み、葉の繁る音をいつの間にか土が吸い込んでしまう。

すべての音色の力がしっとりとした風情に染み込んで消えてしまうのであった。

緑が目に痛い程繁っている。

彼の家は丁度、清流が陽の光に照らされて白く輝き返すような澄々しい白色に塗られている。

正円は白を好んだ。

それは彼が幼い頃からかたくなに守り続けて来た美意識であった。

白い色以外のものは彼にとっては妥協した不純な色彩と思えるのだった。

それぞれの部屋は一様に白で統一されている。ムラのない均一のとれた白い部屋の中には必ず一輪づつの白い花が置かれている。

そして、彼の家の中でおよそ生命の息吹きを感じさせるものはその花の他には何もなかった。

一つの部屋にはピアノか一台。またもう一つの部屋には彼の頭脳ともいうべきシンセサイザーがならべられている。

その奥にはガランとした広いスタジオ。廊下を通った奥に彼の寝室があった。

彼の部屋にはベッドと小さな白い机だけがある。白塗りの鉄製のベッドにシーツがかけてある。

まるで修道院だ、と人は言う。

確かに白い麻の服をすっぽりと頭からかぶって、作曲に熱中している正円を見ると、祈祷している修道士の姿を彷彿とさせた。

彼の目は澄んでいる。

曲を作り始めるとますます青ざめて透き通る。白い光を吸い込んだような美しい瞳であった。

が、今朝はその瞳が心なしか曇っている。

躯の芯に先程の夢の余韻が微熱となって残っている。頭痛がした。

「先生、お茶が入りました〕

まだあどけなさを残した少年が珈琲を持って来た。

正円は二人の弟子を持っていた。弟子といっても彼らはまだ普通だったら高校生ほどの年齢である。

しかし、驚くべきことに二人の少年はことごとく古への楽曲を暗記する程の才能を持っていた。彼は二人の少年に自分の身のまわりの世話をさせていた。

「昨日のデータを出して置きました。」

少年は数枚の楽譜を示した。

「今日は気分がのらない〕

肩が重たく躯を動かすのさえ億却だった。

彼は朝早くから作曲にかかる。そして午前中でほとんど仕事をやめてしまう。

正確に時間を読みとるように、浮び上った音を直接大きな紙の上に書いていく。

躯の底から膨らんでくる波を一瞬にしてて楽諸に写し取る。

正円の作る曲は難解であった。

大体がその楽譜そのものが一枚の設計図のようで余人には計り知れない所があった。

教会音楽の古典的な楽譜のネウスを解読するようなことを演奏する者は要求される。

様々の批判を正円はまったく受けつけなかった。そのために彼の曲はほとんど演奏されることかなかった。

しかし、数年前にニューヨークの美術館で行なわれた演奏会で彼の名声は一挙に高まった。

「少年の涙」と題されたその音楽会に集った人々はまずほとんど驚かされた。

会場の中央付近に白い絹地のきれが広々としかれ、それに黒々とした墨でいくっかの符号が描かれていた。

そして白い波の中心に一糸まとわぬ黒髪の少年が笑みを浮かべて立っている。

ピアノの白の鍵盤に正円の細長い指が触れた。

聴衆はこの派手な趨向からかなり難解な曲が演奏されるものと思っていたらしい。

しかし、彼の繊細な指で奏でられた音色は今まで聴いたどの甘美な曲よりも柔らかく、甘く、人の心をせつなくさせた。

まるで少年が堕ちた天使のように、羽をなくして海原を彷復っているような旋律である。

青々しく、白い肌――。

正円の音の世界の原点がそこにあった。汚れを知らない肉体のロマン。

彼はロマンの謎を追い求めるために何人かの青年をあさった。しかし、白い輝

きをひめた青年と巡り会うことはなかった。

何人かの青年たちの笑顔がふと頭をよぎった――。

「まったく今日はどうかしている。」

彼は無為に時を過ごしている自分に少しいらだちを覚えた。

いつの間にか陽は頭上に高く照りつけていた。

庭に出て椅子に寝そべってみたが、だるい気分はぬけなかった。

「この喝きはなんだろう。」

彼は昨日の夢のことを思い出した。

自分の顔がなくなっている。いくら捜しても自分の顔が溶けていく。夢の中で何度も自分の顔がどれであったのか選んでいるのだが、それを手に取った瞬間、死んだような無表情な面だけが残った。

そして干枯びてポロポロの土塊となって崩れる。

しかし、ようやく自分にぴったりしたものを見つけた。まるで自分の顔が蘇ったたようにぴったりと当てはまった。

彼は夢の中でその顔を着けた自分を見つめた。

思わず彼は大声をあげた。

その顔は来栖にそっくりだった。

ぐつしよりと寝汗をかいてうなされているところを弟子に起きれた。

「そんなに大きな声をあけたのか。」

「はい。こちらの部屋に聞こえるくらい」

自分の乱れた姿を恥かしく思えた。

それにしても奇妙な夢だ。

この頃、来栖の劇の音楽をやるようになったせいか、彼の毒気にあてられたのだろうか。

正円は苦笑した。

夢の中まで彼に覗きこまれるとは皮肉なものだ。

正円は来栖との仕事に嫌気がさしていた。

来栖には魔性が潜んでいる。

人を引きずり込んで絶対に放さない獣のような残忍さがある。しかし、その黒い闇を漂よわせる性的な匂いにつられてくる若者は多い。

「まるで羊だ。供物のようだ。」と、正円は暗い気持ちにさせられた。

尚彦もその一人であった。

「今度、来栖先生の劇の音楽をやるんだって?」

いつかここに来た時に尚彦は目を輝かせて話した。

その瞳はまるで乙女が恋するように熱を帯びて痛ましくすらあった。

彼は主役に選ばれた。

もう嵐の中で虜になっている。吹き荒れる風に身を曝されて傷ついた若い雄鹿を彼の中に見たような気がした。

不思議な嵐の運命。

肉を切り裂くような風雨に巻き込まれたのは尚彦だけでなく、自分自身も何時の間にか流されている。

正円は寒気に襲われた。

「先生、昨日は珍しく酔ってました。」

「酔っていた?」

はて、いつ酒を飲んだのだろうか、と彼は自問した。

そう言えばひどく今朝は頭が痛んだ。

「なんて言っていた……」

少年は頬を染めてある卑猥な言葉を口にした。

「それに……」

「何だ?」

「プレリュードだ。暗闇で始まるプレリュードだと叫んで、そこら中のテープを引っ掻き回されて、熱心に楽譜に何かを書かれていました。」

「それじゃ、スタジオはメチャクチャだろう?」

「私が片付けておきました。」

もう一人の少年が涼しい瞳で正円を見つめた。

おそらく自分でも覚えていない程泥酔して帰ってきたのだろう。

微かに何かが頭に浮かんだ。その印象を音にしたい欲望に駆られてペンを取ったところまでは覚えていた。

正円の中にこんなにも荒々しい部分を見た事のない少年達は、その世の醜態に我が目を疑った事だろう。

しかし、彼らはそんな素振りを一つも見せずに決められた時間に窓を開け、陽の光をいっぱいにスタジオに入れた。

正円の趣味に合わせて少年の服は白の麻のものを身につけている。キビキビした動作がようやく正円の気持ちを和ませた。

遅い食事を庭で取りながら、彼は少年たちを眺めた。

少年たちの服に白い陽だまりができた。

汚れのない美しさがまだこの世にはあるのだ。

正円は春の若草のようなほのかな匂いを漂わせる弟子を愛した。ふさふさとした髪の毛が額を隠し、まゆげが煙っていっそう瞳を大きく映えさせている。

正円には時々、この少年たちが自分の幻想ではないのかと思える時があった。白の色彩と光が綾なす幻のコンチェルトのような気がするのだった。

彼らが近くにいるおかげで彼は自分の日々の汚れが洗い落ちるような気がした。

それにしても、昨日のあの激しい酔いは何だったのだろう。

珈琲を飲もうとして手を伸ばした時、彼は腕に軽い痛みを覚えた。

小さな傷だった。

皮膚の下にうっすらと血を滲ませた数本の紅色の傷が細長くつけられている。

何処でついたのだろう。

背中に手をまわすと其処にも皮膚が盛り上がって脇腹から肩にかけて爪で掻かれた傷に触れた。

「あっ」

と彼は声をあげた。

急に気持ちがざわついた。

「この傷をあの子たちに見られただろうか。」

正円は無心にシンセサイザーで音の調整をしている少年を見た。

おそらくあの子は見つけたに違いない。それが何の秘事であるのか想像は簡単につく。

彼はひどく空しい気持ちになった。

その傷は、筥子の肉の喘ぎであった。

女の肉の修羅が残した淫らな亀裂だった。

どうしてああなったのだろう。

筥子を染物屋で見つけた時、正円は珍しく召すの匂いを嗅いだような気がした。

彼は染色した着物を嫌った。が、白い絹が染められていくあでやかなうつろいを今度の曲のテーマにしたいためにその店に出かけてきたのである。

染料の強い香りに頭が痺れていたのだろうか。二人とも気が変になっていたのだろう。

その時、正円は筥子がいとこの妻であるという意味もおぼろげにしか浮かんでこなかった自分を不思議に思った。

彼女は何回となく幅広い彼の背中に細く鋭い爪をたてた。爪の間から香りが血と混じって肉に染み込んだ。

そのたびに彼は妙な興奮を覚えた。

白糸と鮮やかな緋色の糸が濡れながら絡み合って煮えたぎっている。躯の底からぬめりとしたものが込み上げてくる。

彼はその時の女の匂いを嫌った。

柔らかな肌の魔性が彼の心を重くさせる。底知れない肉の欲望が彼の心を傷めるのだった。女の肉は愛が終わるとひどくふくらんで艶を失う。彼はそれを見たくなかった。盛りが過ぎた花をそのままに残して置くことほどむごいことはなかった。

しかし、なぜか筥子と躯をあわせたことよりも、もっと深い感慨に心をうばわれていた。

一人が家出をして、来栖の所へ行ったらしい――。

筥子からその話を聞かされた時に、彼は全身から血の気がひいていくのを感じた。それが何を意味しているかをさぐり当てるよりも先に、彼の裡を暗い鳥の影が一せいに飛び上っていく気がしたのだ。

ピエ夕

陽溜りをばんやりと見つめている正円に遠くから少年が声をかけた。

「先生、用意ができました。」

「ああ、今すぐ行く。」

彼はハッと我れに返ったが、それでも重い腰を上ようとしなかった。

一人は来栖の所に何しにでかけたのだろう。

それを考えると、彼の心は痛んだ。一人のこととなると心が乱れる。

そんにまでして一人があの男の所にはしらねばならない理由は何なのだろうか。

陽溜りが炎と化して一瞬燃え上った。

一人には無垢の美しさがある。

丁度、古代の影刻のように完成された美しさ。どこかの深い海底に眠ったままの貴神が陽の光に誘われて白い泡と共に地上によみがえったように、目は深い海の青さをたたえ、高く筋が通った鼻、薔薇色の口唇、風になびく柔かい髪も。

一人かまだ少年の頃にひとつのヴァイオリンを贈ったことがある。

その楽器の貴品が彼には相応しかった。

それ以来、一人はヴァイオリンに憑かれたように自分でそれを作り上げるようになった。

一人の精神はヴァイオリンの魂となった。

正円は一人に演奏をすすめた。

しかし、一人は人前で弾くことを拒んだ。人に聴かせるためにヴァイオリンを作っているのではなかった。

が、正円は一人の奏でる音色が人の血をさわがせる魔力を持っているのを知っていた。

ある時、その機会が来た。

正円の楽曲の録音に一人がようやく演奏を承諾したのだ。

一丁のヴァイオリンをたずさえて一人は弾きはじめた。

バッハのソナタ第二番。

演奏が始まると他の楽士のざわめきが次第に消えていった。やがて部屋中が水ををうったように静まり返った。

流麗な音色が漂よう。

軽く閉じられた目が微に震える。

その暗闇の向こうでこの美青年は何を追い求めているのだろうか。崇高ともいえる音楽の酔いの波にほうり出された美貌の漂泊者。

孤高と言うにはその様顔はあまりにも美しすぎる。

形の良い口唇がなかば開かれ、何かを口ずさんでいる。ゆるやかに弓を弾く手が交差するたびに四本の弦が光に包まれた。

グラーヴェ、フ−ガ、アンダンテ、アレグロと澱みなく奏でる青年の顔には少しの屈託もない。ただ無心に自分が欲っするままの情熱をぶつけている幸福感にあふれている。

その時、正円の頭に何か一つのイメージが浮び上った。それが何んであったmpかその時は分からなかったが、今それを思いだした‥

ピエタだ――。

磔にされたキリストの遺体をやきしく抱きかかえて、死のやすらいだ顔を無限の慈悲で包みこむマリアの顔であった。

陽の光の中でヴァイオリンを奏でる姿がおばろけに浮んだ。

この世のものとは思われない音色。天から降りそそぐ光の花。

手にしたのは名器ルクレチェア。

血の臭いが漂う名器をこれ程貴品よく奏でる者が他にいるだろうか。

正円は目を閉じてその豊潤な音色に酔った。

が、突然、その甘い陶酔は拍手で破られた。

遠くの方で背の高い黒づくめの男が一人の手を握っていた。

そうか、あの時だ。

一人と来栖が初めて会ったのはあのコンサートの時だ。

ようやく正円は記憶の糸が解きほぐれるのが分かった。

なぜあの男は一人に近づいたのだろうか、いや、そればかりじやない。蓮司の個異にも来ていると言うし、尚彦はまるっきり来栖を神様のようにあがめている。

おそらく尚彦は彼の言うことだったらどんな事でもするだろう。

だが、なぜ?何んの目的があってあの兄弟に近づいているのだろうか。

正円は自分の気のまわし過ぎであるようにも思われた。

しかし、あまりにも符号が合いすぎた。

低いチェロの音色が鳴り始めた。が、彼には蠅の羽音のように騒がしく開こえた。

血の惨劇の前の呪いの曲。

暗い運命を暗示するチェロのリッチェルカーレが彩りとなって庭に響いた。

正円は口の中が渇いた。

あの奇妙な夢はなんだったのだろう。

自分の顔と来栖の顔が重なり合うとはどういう意味なのだろうか。

いくつもの雑音が不気味な和音を作っていつの間にかメロディーを作っていく。

正円はその陰惨な旋律の中に自分が縛られていくのを感じるのだった。

復讐

傷ついた狼の遠吠えのような叫び声が館の中に響いた。

叫び声というよりも泣声に近いだろうか、耳を覆いたくなるような声が回廊を突き貫けて伝わって来る。まるで館の壁に彫られている様々の恐ろしい顔をした獣神たちが、目から血の涙を流して狂ったように吠えているようだ。

夏の赤々とした夕陽が壮大なこの館を鮮血生々しい紅で塗りたくったように、いつまでも西の空に沈まないでじっととどまっている。

血の海原に浮いたポセイドンの神殿のような、孤独に人を寄せつけないで漂っている無人の死の館のようだ。

来栖は傷ついた野獣のように叫んでいた。髪の毛をかきむしり、口唇は歯で噛み切られて血がにじんでいる。

「すべてが血塗られようとしている。俺が触れる物はすべてが悲惨な運命を背負う。」

彼は呪いをこめた言葉を部屋中にまきちらした。酒の臭いがなんとも言えない異臭を放ちそこら中でウジがわいたように果実が腐っていた。髪はクシャクシヤに乱れ、口髭は汚れる程のぴて、その顔は見るかげもなくやつれていた。

館にたむろしていた青年は、来栖の狂態に怯えて、自分の部置から一歩も外へ出ることなく、ただじっと嵐の吹き去るのを待つように固まっている。

来栖のまわりに呼び集められた若者たちはいつしかアルゴーの船に例えられるようになった。

が、その英雄であるべき若者たちは、みな小さな動物のように雷鳴に怯えて、牡蠣のように口を閉ざしている。

「ああ、一人だけは、一人だけは俺の手の中で生かしたかった。」

来栖は髪をかきむしった。目が血走って焦点があってなかった。

「俺は一人を愛している。いつの間にか愛してしまった。だから、あいつだけには手を出せない。あの目を見ると心が暖まる。やすらいで来る。なぜだ? 俺は生まれてこの方、そんな気持ちになったことがない。」

両目から涙が頬を伝わってこぼれた。

「俺の心はどす黒い血でいっぱいだ。どろどろとした陰謀が俺の頭には詰っている。俺はこの手でこれから復讐にかかる。そのために地獄よりも苦しい思いをしてここまで這い上って来た。」

酔いが来栖の顔を醜い鬼のような残忍な顔にさせた。

「俺の復讐はすでに始っている。もう二度と止めることはできない。罠はすべて仕掛け終えた。だが、まさかあの一人にこの俺があんな少年に心が奪われるとはな。」

来栖は卑屈に笑った。

彼は一人が弦をひきちぎったヴァイオリンをながめた。

「あのヴァイオリンの音色が俺の心を清めてしまう。復讐の炎を沈めてしまう。なんという美しい音色だ。だが、俺はその昔を美しいと思う最低の人間らしい部分もとっくの昔に断ち切ってしまったはずだ。だから、俺はあの純真な一人の心を弄んだ。わぎと中味が腐ったヴァイオリンをあの子に弾かせようとした。こんな侮辱があるだろうか。俺は本当に傷つけたのだ。あの時の一人の目を見たろう。俺は天使の心を傷つけてしまった。ハハ。」

彼はだらしなく自嘲的に笑った。しかし、その笑いさえも不気味に廊下に反射すると獣の唸り声に聞こえた。

来栖の顔を夕陽が真正面から照らした一瞬、彼が紅に染まった。まるで皮膚がそげ落ちて細い血管だけが浮きでたような恐ろしい顔が浮び上った。

「俺は誰れなんだ〕

彼は酒のグラスに映った自分の顔を見つめた。

「俺の顔はいつの頃からこんなに醜くなったんだ。」

彼は酒の入ったコップを壁に投げつけた。バーンと音がしてコップが割れて血のような酒がこぼれた。

そこに鬼火が燃え上った。

彼は胸にさげていた金色のペンダントの蓋を開けた。

「なぜだ? ねえ、母さん教えてくれ。俺はなぜこんな運命を背負ったんだ。」

彼はペンダントの中の麗人の写真に向かって呟いた。

「だが、母さん、あなたのおぞましい体験を俺はこの躯で感じている。俺の血が俺かまだ生まれる前の記憶を潜ませている。俺は知っている。あなたがどんなに苦しんで死んだかをね。俺の心がそれをよく知っているんだ.だがね、ようやく俺はあいつらの喉元まで刃をむけれるようになった。もう少しですべてが始まる。

まずゆっくりと順番に狂わしていくさ。俺の手であの室生一族を呪って狂わせてやるんだ。まずはあの息子たちだ。あいつらが朽ち果てて行く姿を見せてから、あなたが一番憎んだ、あの艸人を始末してやる。

母さん、俺の運命は結局、この仕事をやりとげることなんだ。」

彼はその写真を大切にしまうと、また酒をあぴるように口に含んだ。

「俺はこれから天使を殺す。もう誰れも止められない。」

彼はテーブルの上のナイフを取り上げると突然、両手の内側に刀をあてて刃をすべらした。みるみる両手が血で染まった。

暗い闇の中でみると、彼はたわわに実った葡萄の房を両手で抱えているようであった。芳しい香りが部屋中に臭った。

彼はその赤い果実を口に含んだ。

不気味な笑いが口の中で紅に染まった。

「尚彦を呼べ。すぐここへ呼べ。」

彼は大声で部屋の外に向って怒鳴った。

びくびくしなから様子を伺っていた弟子たちは、突然の呼出しに何か不吉なものを感じた。

尚彦が蒼ざめた顔で入って来た。その顔にはおよそ青年らしい艶がなかった。

服を脱げ。」

「はあ……」

尚彦は来栖の言っている意味が分からなかった。

「服を全部脱いで裸になれと言ってるんだ。」

尚彦は当惑しをがらも言うがままに服をとって生まれたままの姿になった。

来栖は青年の裸身をゆっくりとさすようにながめた。

「踊れ!」

「ここでですか?」

「そうだ。」

「分かりました。」

尚彦はすぐに踊りだした。のぴやかに軽く飛び上かるように舞い始めた。

その美しいしなやかな躯の曲線とはばたきは、まさに白鳥の名をうるに相応しい華麗な踊りである。

トリスタンを踊り続ける裸の青年を来栖は鈍い目で見つめていた。

今まであんなに汚れていた部屋に、まるでいっせいに花が咲いたように尚彦舞踏は春の精のように清々しかった。

「いかがでしたでしょうか、先生?」

尚彦は息を弾ませて訊ねた。

「素晴しい。お前は本当に役者に生まれてきたような青年だ。」

彼は尚彦の汗でにじんだ胸をさすった。

尚彦の胸は来栖の両手からにじみ出る赤い血で染まった。

「先生、血が出てます!」

尚彦は驚いて躯を痙筆させた。

しかし、それを気づいて気づかないのか、来栖は冷たい笑いを浮べながら、尚彦の上気した裸の躯をまさぐつた.

乳房、胸、腹、腰から尻、そして後にまわると白いうなじに手をまわし、肩から背中にかけてしつようになすりつけた。

毒々しい血で化粧きれた戦士のようであった。

来栖はそれでも止めようとせずに首筋を両手でまさぐつていた。

今すぐにでも俺はこの男を殺せる――。

来栖は自然と指に力が入るのを感じた。

しかし、彼はその時、むつと残忍な事を考えていた。

「次の劇の主役はまたお前にやってもらう。」

「本当ですか?」

「そうだ。本当だよ。」

だが、それには一つしてもらうことがある。

「なんですか?」

「一人だ。一人が二度とヴァイオリンが弾けないようにするんだ。」

「なんですって」

「それが条件だ〕

尚彦は今にも気が狂って大声をあげそうになった。

しかし、その絶叫は来栖の血に濡れた口唇によって塞がれた。

戻る 続く