蕁草の園(3)

中村祐之

イラスト・山口喜造

聞香

この香は薫りがしない。

と筥(きよ)子は思った。

まるで朽ちて死んでしまったような、そんな冷たさだけがする。

義父の艸人から、新しい調香ができたのでちょっときいてみてくれと誘われた時、筥子は心の中でそう思った。

押入の部屋にめったに通されたことのない彼女は、部屋に入ることを躊躇った。

女の香をとくに嫌う義父であったから、家に居る時はなるぺく薄い化粧をするようにしていた。それに合わせて身に付けるものに自然と色調の地味なものを選んだ。

その艸人の方から香のことで筥子を誘うことはこれが初めてだったので、彼女は驚かされた。

が、近頃の艸人はそれほど人の香に敏感でなくなったのか、あるいは聞香の遊びにも飽きたのか、家人に口喧しく文句を言わなくなった。

筥子は嫁(と)ついできた頃、手伝いの料理人に言って強い香辛料のきいたシチューを作らせたことがあった。

強い香料で鼻を刺激される料理を夫の蓮司は好んだ。

しかし、この嗜好はひどく艸人を怒らせることになった。

厨房と艸入の居室はかなり離れていて、まさかそこまで臭わないであろうと思っていたのが失敗だった。

それ以来彼女は刺激の強い料理を作らなくなった。

そうまで邪悪な香りを書斎に入れることとを忌み嫌った義父が、なぜ誘い入れることになったのか、は不思議だった。

「どうだ、どんな香りがする?」

老人は目を細めて訊ねた。

筥子は茜色の粉末に鼻を近ずけた。

裂絹の古代朱に似た、上品で、しっとりとした粉末である。

しかし、鼻に近づけてもなんの香りもしない。ただ無臭というのではなく、微かに湿気を含んだ感じがあった。だからといってとても香の部類に入るものではない。

ひんやりとした粉が手の中で急に色褪せた。

「なかなか素敵な香りですわ、お父様」

筥子は言葉を選んだ。

「そうか、久しぶりに新しいものを作ってみようと思ってな。」

艸人は、満足そうに和紙に包みもどすと薬篭に仕舞いこんだ。

この人は本当に臭いを感じているんだわ、筥子は義父の横顔を見つめた。

なかば放心しているかのような顔。普のように人を威圧する鋭い眼差しが消えている。力を失って来ると男はこうも皮膚に張りや艶が無くなるのだろうか。

若い頃から躯を鍛えてきただけに胸の厚みも首筋もとても老人とは思えない。同年配の男よりも達しいものがあった。

それが衰えている。

以前は彼女はこんなにも近くで艸人を見つめることができなかった。女としての恥じらいが、艸人に荒々しい男としての動物めいたものを感じさせたからである。

それは夫にはない強さだった。

どうして、こんな意志の強い父からあのような子が生まれたのかと思える程、夫と義父の性格は対照的だった。

男の持つ厳しさが一種の快感ですらあつた。

だから義父の巌しさにぶつかる時、秘かに筥子は女としての節度のある快感に酔っていた。

しかし、この数ケ月というものその思いが時々はぐらかされることが目立った。

逆に艸人が家人に気を使うようになて、妙に隠微になっている。

弱っているのだろうか、と筥子は何か考えさせられることがあった。

そう言えば、この頃艸人の原稿は目立って遅れている。随分と前に頼まれている作品をようやく書き始めたばかりである。もうとつくの昔に約束の期限が来ているものであった。

書くのか書かないのか、漫然と日を送っているに過ぎない。

なぜこうも人が変ったのだろう。

筥子はその真意が判らなかった。

「蓮司は帰って釆たのか」

老人は抑揚のない声で訊ねた。

「今日の夜にはこちらに帰ってまいりす」

「作品は出来上ったのか?」

「私には何も開かせてくれませんから

彼女は言葉を濁した。

「お前も一緒に出かければ良かったじないか」

「蓮司さんはお一人の方が良いみたいすわ。仕事の邪魔になるんでしょう」

「窯の仕事は何日もこんを詰めないと出来ないものだ。それをあれが始めるとはな。随分とあれも変ったものだ」

艸人は相変らず放心したように話した。蓮司の話になると筥子は心が曇った。

自分の夫でありながら、あの人と私の間にはおょそ人間的な触れ合いがないような気がした。

結婚して四年になるが和やいだ雰囲気というものを待ったことがない。夫が焼き物に夢中になるのは嬉しいことだった。しかし、こうまで自分が辛い思いをしているのを夫は知らないでいるのだろう。

突然に蓮司は、まったくある日突然に土をいじり始めた。

それまではまったく無気力な青年であった。

その理由は判らなかったが、まるで憑かれたように彼は陶芸の世界にのめり込んでいった。

京都の叔父が伊賀と丹波に窯を持っているのでその一つを使って仕事を始めた。

三年目で京都の美術展で大賞を受けた。

「彩炎」と名付けられた大壷を見た時、ほとんどの人が魅せられてその場に立ち止った。

それは一つの美しい遊星だった。

筥子はその作品に激しく心を奪われた。

身分は彗星を見ている。

会場の中でその作品だけが白く輝いているように思えた。

彼女は胸が苦しくなってその場で倒れそうになった。「彩炎」には彼女の胸を灼くような何かがあったのだろう。

その後、縁あって筥子はこの若い陶芸作家と結ばれた。

今思い返してみてもなぜ自分が蓮司との結婚にふみ切ったのか判らなかった。

想い出すのはあの作品の眩いばかりの美しさであった。ひょっとしたら自分は作品の妖しさに心を奪われて夫を見ていなかったのではないだろうか。

筥子は後悔にも似た気持ちを抑えていた。

「お前たちは早く子供を作った方が良いな」

物思いに沈んでいた彼女に、艸人は無表情に話しかけた。

はっとして筥子は老人を見つめた。

調香の道具を堪念に鹿革で拭き取りながら彼は虚ろに手先だけでそれを繰り返していた。

今までこのような言葉を一度もかけられなかった。

掻き上げた白い髪がほつれて艶のない額にかかった。老人はそれをうるさいとも感じないのだろうか。目の前に彼女がいることさえ忘れたかのように調具を拭いている。

何かがこの人の中でずれて来ている。

筥子にはそれが悪い予感に思えた。

疑 惑

その夜、はやめに風呂をとつた。

昼間かいだ香がふと思い起こされた。

あれは確かになんの香りもしない、ただの粉――。

義父は本当にあれを香だと思っているのだろうか。

もし思っているとしたら……

肩まで湯につかりながら彼女は思わず躯を擦った。

水を弾く肉づきの良い躯がほんのりと赤く染った。躯の中から微かに香が漂って流れた。

香りのしない躯なんて、女としてはみじめだわ。

その香りをいまだに夫はかぎつけてくれない。

彼女はそれが不満だった。

何処からともなくヴァイオリンの音が風にのって流れて果た。

一人が引いているのだろうか。

手製のヴァイオリンで好きな曲を奏でるなんて――

筥子は若い一人に嫉妬した。

官能的な音色が躯をやさしく包んだ。

フォーレの原曲だろうか、甘美で魅惑的ですらあった。

室生家の兄弟の中では一人と一番仲が良かった。夫以上にいろいろとロをきいた。

この家で話相手になるのは、結局は一

人だけである。二男の尚彦はめったに家にいないので彼女はあまり口をきく機会がなかった。

一人の仕事場にいると自然と心が落着く。

聡明な青年がもくもくと木を削っている姿を見ていると気分が和んだ。

去年の秋だったろうか、一人が気に入ったヴァイオリンをやっと仕上げた時だ

つた。

渋い味わいの、豊潤なワインにも似た赤に塗られたヴァイオリン。

彼はおもむろに弓を引いた。

樹の葉も酔わせるような響きが庭に漂よう。

艸人が好みで造らせたローマ風の庭園に立って一人は目を閉じて、激しく弓を引く。

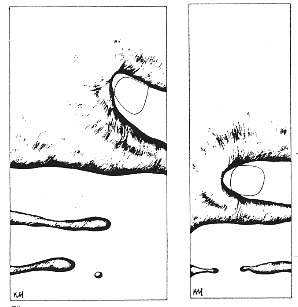

すらりとした姿が池の水に映った。ユリウスの裸像が一人の姿に重なって翳をつくった。

裸像の若い勇者が戦さで傷ついた心を癒しているかのようであった。

まるでオルぺウスの竪琴のようだわ。

彼女は聴きほれた。

そのまま眠りにいざなわれていくような甘い陶酔が全身をしびれさせた。

本当に素晴らしい曲とは人を音色の彩りの中に閉じ込めてしまう魅力がありますね。

一人はそう思っていた。

彼女は一人の前にいると自分の官能のたかまりをどうすることもできなかった。

ある時、一人が誤って中指の先を小刀で切り裂いてしまった。

傷は案外深く、鮮やかな赤い血がヴァィォリンの肌を紅に染めた。

あわてて筥子は一人の白い指を口唇に含んだ。微かにアプリコットの味が口に広がった。

一人はあわてて指を引っ込めた。

ことはそれだけだつた。

十歳も年下の青年に近づこうとしたら、いとも簡単なことだったに違いない。

それが出来なかったのは――

やはりあの透き通った瞳を見てしまったからだろう。それ以上にこの青年には踏み込めない澄んだ魂があった。

「あなたの目は椅鹿ね」

筥子は無心にヴァイオリンを磨いている一人に声をかけた。

その意味が判ったのかどうか、一人は曖昧に微笑んだ。

今思うと自分は随分と罪深いことをした。

女の心の奥は激しすぎるわ。

彼女は風呂の中でひどく自分を傷めた。

こうやって何もつけないまま一人のヴァイオリンに耽溺していることをひどく恥ずかしく思った。

女は、いつの間にか自分が年をとることを忘れている。自分の時間だけが止って、あの子がもっと大人になるのを待っている。

なんと馬鹿げた想いだろう。

この頃の自分はどうかしている。

筥子は男の精神と女の肉が生む迷路のような罠をおぞましく感じた。

妻のそういった煩悶を蓮司は気がついていた。

女が悶えているのをずっと遠くから眺めていた。

白い敷布の上で夫として燃えるはずの彼が妻に対して一番醒めていた。

夜具に柑橘の香を籠めるのが彼女の夜の化粧のひとつだつた。

蓮司はその趣向を嫌った。

結塘したての頃はたわわに実った果実を貧るように求めた。

五月のオリーブの葉の香り。時として水蜜桃のように熟した潤い。

彼はそれに酔った。

しかし、饗宴は長くは続かなかった。

芯が湿って灯りがつかなくなった。

彼が焼物に熱中すればする程、妻への情熱が衰えて来るのが判った。

それは程度の疲労から来る幻覚なのだろうか。彼が窯に火を入れると必ずもう一人の自分がじっと彼を見つめていた。

何をするでもなく彼を見つめているのだった。そしてそのもう一人の自分に見つめられている時ほど、良い作品ができる。

窯から火をぬくとその幻影も去る。

あれは一体誰れなのだろう、俺の魂なのだろうか。

蓮司は長い旅を続けたようなはげしい疲れにおそわれた。夢の中で歩きまわったような喝いた疲労。

心をさす冷たさ。

蓮司の器には人を拒む冷たさがある。

それがなぜ茶器として高い評価を受けるのか素人には理解できなかった。

しかし手に触れると上薬の溜りに微妙な暖かみがあった。しばらく両の手で包んでいると手の温かさが器に移って、しつくりと手になじんで来る。玄人筋には柔肌のような絶妙な味わいがすると噂された。

彼には師がない。

しいていうならば京都の叔父の公成があれこれと教えてくれた。が、それとても素人の域を出ないものであったから独学といっても良い。

陶器に夢中になるまでは無為の青年でしかなかった。艸人はこの長男を遠避けた。

話をすることさえ忌むほど、老人は距離を置いていた。二男の尚彦が役者になつた時、艸人はひどく怒った。が、その怒りには親子の血の繋りが感じられた。

息子の、意に即わぬ行為を楽しみにしている風でさえあった。が、いつの頃からか蓮司にだけは何も語ろうともせず、干渉したこともなかった。

筥子は最初二人の間を訝しんだ。

が、艸人の性格を思えばそれも不思議なことではなかった。

鉄の意志を待った老人から見れば蓮司は救いようのないタグイストだったのだろう。

息子を見放している、いや殺してしまっている、と、筥子は思った。

おそらく蓮司は陶芸にうちこまなければ、この家の中で廃人になっていたかももしれない。

それでも彼女は艸人を真から憎いと思えなかった。

この二人は互いに無関心を装ってる。

時々そう思えることがあった。

闇の中から蓮司を見つめている姿が、何かを求めているような深い感慨がこめられていたからである。

あの人は蓮司の心を探っている

筥子は思った。

結線する前に一度だけ夫から義父の話をされたのを覚えている。

「白磁の壷のように完聾すぎる人だよ」

その言葉はあたつていた。

嫁ついで来た時から彼女は義父の持つ豊潤さと厳格さを知らされた。

しかし、この頃の義父はその歯車が狂って来ているようだ。

一体いつ頃から始っていたのかがはっきりと思いだせなかった。

が、彼女にはしまりがなくなって色が剥げ落ちた布地のように思えた。

彼女は家事が暇な時は好きな地染めをすることが多かった。だから余計褪色していくものを見るのが辛かった。

その気分も手伝ってか彼女は布を染めるのに熱中した。

夫を待つだけではあまりにも時間があり過ぎる。

広い庭に咲いた花を見て彼女は考えさせられた。

待つことは何んだろう――

浅茅の宿のことを思った。

死んで霊になってまで良人を待つ女の性とはなんだろう。

一面の花畑を見て軽い目眩を覚えた。

とくに桜の頃が辛かった。庭が華やかであればあるほど寂しさを感じた。

東家で芒だらけの荒んだ庭を見ている方が余程ましだろう。

地染めの趣味は女の煩悩の色を映した。

彼女は琉球藍を好んだ。

顔料の瓶に布地をひたす時、暗い藍の海に自分の心を見るような気がするのだつた。

そう言えば、

彼女はふと頭をよぎるものを感じた。

この藍の色を何処かで見たことがある。

何処だつたろう――

頭の隅にふっと浮かび上ったものが、すぐにかき消えてしまった。

それがある時、ひょんな事で思い出した。

一体、自分は何処へ行くのだろう、

時々蓮司は自問した。

彼が陶器に憑かれたのは逃げるためだった。家からも艸入からも自分からも逃げたかった。忌しい想い出を忘れたかった。

土を練って焼き上げる時間だけ、彼は自分の運命から逮げていた。

躯の中に情熱がまだ残っている間に、彼は作品を作りあげたかった。

貧欲ともいうぺき早さで彼は先を急いでいた。

今回の作品は「細波」を表現した。

海鳴りが聴える。

耳の底で微かに海がさざめいた。

一瞬のうちに濃い藍を映した壷が出来上っていた!。

仕上った作品はそのまま美術商にわたすと再び手元に置くことはない。窯から出た作品はすでに情熱の抜けがらに過ぎなかった。

東京に帰るとほとんど誰れとも口をきかずに自室に籠ってしまう。自分の世界に人を入れない性格が余計にまわりの者を遠避けた。

椅子に坐って死んだように音楽に浸っていた。

「ねぇ、あなた]

風呂から上った筥子が声をかけた。

「この頃、お父様少しおかしいと思われない]

「…………」

「なにか目が虚ろなんです]

「疲れているんだろう]

父親の話は開きたくないと言うげに目を閉じてワグナーに耳を傾けた。

「それでむなんとなく変なんです。この頃私を見るのが前のように険しくなくて、なんと言うか……」

「どうなんだ」

「熱があるような、どこか焦点があっててないんです]

「君に懸想でもしたのかな]

「変なこと言わないで下さい。

そうじやなくてひどく一つのものを想い詰めているような気がしますわ]

筥子は真顔になった。

「前は私が近くに行くと香水が鼻につくから来ないでくれと言われたのに、最近はそばに行っても何も注意されないですもの」

「君の躯の香りに慣れたからじやないか]

抑揚のない声で蓮司は応えた。

「お父様の日はどんな物でも透き通して見てしまう怖さがあるの。冷たい目というか人を刺す目だわ。京都の叔父様とはまったく違った目ですわ]

肌に薄い夜着を纏ったままで宮子は夫のそばに寄った。

「それが、この頃目の光がなくなったようなの]

彼女は夫の胸を愛撫しながら反応を試した。

「それにこの前の夜ちょっと変なことを見ましたわ]

蓮司の無表情な顔が痙攣した。

一瞬、薄目をあけて筥子を見たような気がした。

その瞳が好きだった。

彼方を見つめている目、現実を見ることを拒んでいる目であった。

作陶する時以外、この人の瞳は死んでいる。生きる輝きを失っている。

彼女は夫の意識の外に置かれているのをひどく辛く思った。

しかし、時々蓮司が妻を見つめる時に見せる素顔の中に翳りがあった。それを感じるようになってから夫への愛情がむしろ植物をながめるようなそれにかわっていくのを感じた。

が、それは三十の若い人妻には残酷な愛の形であった。

「何を見たんだ?」

蓮司は訊ねた。

「変なことって何を見たんだ。」

「お父様が一人さんの部屋を覗いていたのよ。]

「一人の。」

「そうよ。それも一時過ぎに。声をかけようとしたんですけど、夢中で覗いてらしたから声をかけにくて。」

「…………」

「何か一人さんに心配ごとでもあるのでしょうか。」

「それにしても夜中でしょう。なにか気味が悪かったわ。」

「この頃夜中に足音がするんで、一人がてっきり裏庭から誰れかを誘いこんでいるのかと思っていた。」

「一人さんは真面目だからお父様に叱られるようなことはしないでしょう。

女の私でも気づかない、細かな所まで気を配っているんですもの。」

蓮司は宮子の言葉を開いていなかった。

まさか――

頭の中にある想いが閃いた。

蓮司は誉め占

その思いがあらぬ想像であったので思わず首を振った。しかし、続いて浮んだ考えはさらに淫蕩な光景であつた。

心の中でメラメラと炎が準え上った。

次々と浮び上る疑惑の炎をどうすることもできなかった。

父親にこの十数年抱いてきた感情が一気に堰を切って洩れ出しそうだった。

どうしてこうも心が乱れるのか。

蓮司は苦しんだ。

しかし、この苦悩を誰にも悟られてはならない。たとえ妻の筥子にでも……。

「筥子。」

「はい。」

「今のことは忘れるんだ。早く忘れてくれ。」いつになく夫が強い弟子なので、彼

女は返事に途惑った。

しかし、夫の荒々しい抱確に夢中だった彼女には義父の妖しげな行動など気にとめる理性が失われていた。

だから残念なことにあんなにも羨ましく思った良人の瞳が大粒の涙で濡れていることに気が付かなかったのである――。

手 紙

夫と話している時だった。

珍らしく夫が自分の作品について喋った。

「この頃、俺の作品を買っていくやつがいるらしいんだ。」

「それはよろしいじゃないですの。」

夫の言葉が良く理解できなかったので彼女は軽く受け流した。

「それが俺の作品と判るとほとんど買ってしまうらしい。この前やって来た美術

商が話してたよ。」

「そうですか。大変な蒐集家ね。」

「気持ちが悪いね。こうも買い漁られると。」

「気になるようなことでもあるの。珍らしいわ、あなたがご自分の作品にそんなに開心があるなんて。」

「どうもひっかかってるんだ。別の画商が知らせてくれたんだが、その客は俺の作品を全部買っているわけではないらしい。」

「全部なんてとても買えないでしょう。」

「そういうわけじゃなくて、本当に良いものだけ選んで持って行くらしい。」

「余程あなたの作品を見ているんですね。」

「寒気がしたよ。俺が品定めをされているような気分になつた。おかしいだろう。」

「いいえ]

「画商が客の名を調べて教えてくれたよ。」

「誰れですの?」

「来栖という男らしい。まだ若いのに随分と古いものにも目がきくらしい。」

思わず筥子は声をあげそうになった。

目の前にさめるような色鮮やかな藍の色が浮び、それが火色の弁柄に変った。

そうだ――

あの藍や弁柄の色はあの手紙の色だったんだわ。

ようやく彼女は前から思い出そうとしていたものが判った。

この頃、一人の所に来る手紙の封筒の色であった。渋い古代紙を使ったもので、あまりに印象的だったのでつい差出人の名を見てしまった。

来栖瓏、と濃い墨で書かれてあった。

男手の雄渾さを見せる太字が彼女に一層、差出人の趣味の良さを思わせた。

その手紙は週に一度づつ一人宛に届けられた。一人はいち早く郵便受けから抜き取ると自室に籠って熱心に読みふけっていた。

彼女は手紙の中味よりも、手漉きの和紙でしかもごく一部でしか漉かれない上質の染紙に消息を書く男を想像した。

「その男を知っているかい?」

「いい、え、知りません。」

もの思いから突然に彼女は我に返った。

「ただ、劇の演出家として有名ですわ。」

「演出家……。」

「ええ、あまり雑誌に載るのを嫌っているので素顔を見たことはありません。

かなり才能のある演出家らしいですわ。それに今は、ほら尚彦さんが習っているでしょう。」

「尚彦がこの男を知っているのか。」

「そうですわ。今度の劇にこの人の演出で出演するそうです。」

「そうだったか。」

「尚彦さんに話してどんな人なのか開いてみょしょうか。」

「いやよそう。気にすることはない。」

話はそこまでになった。

蓮司はそのまま二度とこの話題を口にしなかった。

自分の作品を誰れがどうしようがかまわないはずの夫が、何をこうまで気にするのか判らなかった。

しかし、それ以上に彼女は来栖という未知の男に好奇心以上のものを感じた。

それは灰色の暗雲に包まれた好奇心である。

なぜ来栖は熱心に一人に手紙を出して来るのだろうか。

どんな理由で若い一人の心を捉えているのだろうか。

筥子は一人の美しさを知っていた。

彼の目を見ていると十歳も年上の自分がひどく汚れているように思えた。

彼女は女の歳を憎んだ。

が、あの手紙が来るようになってから一人は何かに憑かれているような瞳をしている。

この美青年は今翔んでいる。

恋の翼で、大空に羽ばたいて飛んで行ってしまう。

光を躯にたばめて青い空の一粒になってしまう。

美しい光景だった。

これ程までに美しい青年を虜にする手紙とはなんだろう。来栖という男はどんな顔をしているのだろう。

v子は年がいもなく心が乱れた。

池の水に彼女の姿が映った。

それを見るのを彼女は避けた。

濁っている。

まるでこの水のように澱んでいるわ。

彼女は自分の心をそう思った。

それはこの家の人間にも言えないだろうか。

秘密があり過ぎて、いつの間にか心の底が濁っている。

流れを忘れて渦を巻いている大きな河が目に映った。

苦しみの色だった。

艸人にしろ、夫にしろ、また二人の弟たちそして自分までも出口のない澱みの中で翻弄されているのだ。

この河の底で葦のような何本もの絲が秘密を編んでいる。

縦線と横線が入り乱れて絡まった綴れ織りを思わせた。それが華奢なだけに余計汚なく見せた。

まだこの家に来て間もない頃、知らないでその絲に触れて思わぬ怪我をした。

指先のはんの小さな傷だったが、夜になるとひどく痛んだ。

この家はみんながそれぞれ癒せない秘密を分けあっている。

と筥子は虚ろに思った。

戻る 続く

この香は薫りがしない。

と筥(きよ)子は思った。

まるで朽ちて死んでしまったような、そんな冷たさだけがする。

義父の艸人から、新しい調香ができたのでちょっときいてみてくれと誘われた時、筥子は心の中でそう思った。

押入の部屋にめったに通されたことのない彼女は、部屋に入ることを躊躇った。

女の香をとくに嫌う義父であったから、家に居る時はなるぺく薄い化粧をするようにしていた。それに合わせて身に付けるものに自然と色調の地味なものを選んだ。

その艸人の方から香のことで筥子を誘うことはこれが初めてだったので、彼女は驚かされた。

が、近頃の艸人はそれほど人の香に敏感でなくなったのか、あるいは聞香の遊びにも飽きたのか、家人に口喧しく文句を言わなくなった。

筥子は嫁(と)ついできた頃、手伝いの料理人に言って強い香辛料のきいたシチューを作らせたことがあった。

強い香料で鼻を刺激される料理を夫の蓮司は好んだ。

しかし、この嗜好はひどく艸人を怒らせることになった。

厨房と艸入の居室はかなり離れていて、まさかそこまで臭わないであろうと思っていたのが失敗だった。

それ以来彼女は刺激の強い料理を作らなくなった。

そうまで邪悪な香りを書斎に入れることとを忌み嫌った義父が、なぜ誘い入れることになったのか、は不思議だった。

「どうだ、どんな香りがする?」

老人は目を細めて訊ねた。

筥子は茜色の粉末に鼻を近ずけた。

裂絹の古代朱に似た、上品で、しっとりとした粉末である。

しかし、鼻に近づけてもなんの香りもしない。ただ無臭というのではなく、微かに湿気を含んだ感じがあった。だからといってとても香の部類に入るものではない。

ひんやりとした粉が手の中で急に色褪せた。

「なかなか素敵な香りですわ、お父様」

筥子は言葉を選んだ。

「そうか、久しぶりに新しいものを作ってみようと思ってな。」

艸人は、満足そうに和紙に包みもどすと薬篭に仕舞いこんだ。

この人は本当に臭いを感じているんだわ、筥子は義父の横顔を見つめた。

なかば放心しているかのような顔。普のように人を威圧する鋭い眼差しが消えている。力を失って来ると男はこうも皮膚に張りや艶が無くなるのだろうか。

若い頃から躯を鍛えてきただけに胸の厚みも首筋もとても老人とは思えない。同年配の男よりも達しいものがあった。

それが衰えている。

以前は彼女はこんなにも近くで艸人を見つめることができなかった。女としての恥じらいが、艸人に荒々しい男としての動物めいたものを感じさせたからである。

それは夫にはない強さだった。

どうして、こんな意志の強い父からあのような子が生まれたのかと思える程、夫と義父の性格は対照的だった。

男の持つ厳しさが一種の快感ですらあつた。

だから義父の巌しさにぶつかる時、秘かに筥子は女としての節度のある快感に酔っていた。

しかし、この数ケ月というものその思いが時々はぐらかされることが目立った。

逆に艸人が家人に気を使うようになて、妙に隠微になっている。

弱っているのだろうか、と筥子は何か考えさせられることがあった。

そう言えば、この頃艸人の原稿は目立って遅れている。随分と前に頼まれている作品をようやく書き始めたばかりである。もうとつくの昔に約束の期限が来ているものであった。

書くのか書かないのか、漫然と日を送っているに過ぎない。

なぜこうも人が変ったのだろう。

筥子はその真意が判らなかった。

「蓮司は帰って釆たのか」

老人は抑揚のない声で訊ねた。

「今日の夜にはこちらに帰ってまいりす」

「作品は出来上ったのか?」

「私には何も開かせてくれませんから

彼女は言葉を濁した。

「お前も一緒に出かければ良かったじないか」

「蓮司さんはお一人の方が良いみたいすわ。仕事の邪魔になるんでしょう」

「窯の仕事は何日もこんを詰めないと出来ないものだ。それをあれが始めるとはな。随分とあれも変ったものだ」

艸人は相変らず放心したように話した。蓮司の話になると筥子は心が曇った。

自分の夫でありながら、あの人と私の間にはおょそ人間的な触れ合いがないような気がした。

結婚して四年になるが和やいだ雰囲気というものを待ったことがない。夫が焼き物に夢中になるのは嬉しいことだった。しかし、こうまで自分が辛い思いをしているのを夫は知らないでいるのだろう。

突然に蓮司は、まったくある日突然に土をいじり始めた。

それまではまったく無気力な青年であった。

その理由は判らなかったが、まるで憑かれたように彼は陶芸の世界にのめり込んでいった。

京都の叔父が伊賀と丹波に窯を持っているのでその一つを使って仕事を始めた。

三年目で京都の美術展で大賞を受けた。

「彩炎」と名付けられた大壷を見た時、ほとんどの人が魅せられてその場に立ち止った。

それは一つの美しい遊星だった。

筥子はその作品に激しく心を奪われた。

身分は彗星を見ている。

会場の中でその作品だけが白く輝いているように思えた。

彼女は胸が苦しくなってその場で倒れそうになった。「彩炎」には彼女の胸を灼くような何かがあったのだろう。

その後、縁あって筥子はこの若い陶芸作家と結ばれた。

今思い返してみてもなぜ自分が蓮司との結婚にふみ切ったのか判らなかった。

想い出すのはあの作品の眩いばかりの美しさであった。ひょっとしたら自分は作品の妖しさに心を奪われて夫を見ていなかったのではないだろうか。

筥子は後悔にも似た気持ちを抑えていた。

「お前たちは早く子供を作った方が良いな」

物思いに沈んでいた彼女に、艸人は無表情に話しかけた。

はっとして筥子は老人を見つめた。

調香の道具を堪念に鹿革で拭き取りながら彼は虚ろに手先だけでそれを繰り返していた。

今までこのような言葉を一度もかけられなかった。

掻き上げた白い髪がほつれて艶のない額にかかった。老人はそれをうるさいとも感じないのだろうか。目の前に彼女がいることさえ忘れたかのように調具を拭いている。

何かがこの人の中でずれて来ている。

筥子にはそれが悪い予感に思えた。

疑 惑

その夜、はやめに風呂をとつた。

昼間かいだ香がふと思い起こされた。

あれは確かになんの香りもしない、ただの粉――。

義父は本当にあれを香だと思っているのだろうか。

もし思っているとしたら……

肩まで湯につかりながら彼女は思わず躯を擦った。

水を弾く肉づきの良い躯がほんのりと赤く染った。躯の中から微かに香が漂って流れた。

香りのしない躯なんて、女としてはみじめだわ。

その香りをいまだに夫はかぎつけてくれない。

彼女はそれが不満だった。

何処からともなくヴァイオリンの音が風にのって流れて果た。

一人が引いているのだろうか。

手製のヴァイオリンで好きな曲を奏でるなんて――

筥子は若い一人に嫉妬した。

官能的な音色が躯をやさしく包んだ。

フォーレの原曲だろうか、甘美で魅惑的ですらあった。

室生家の兄弟の中では一人と一番仲が良かった。夫以上にいろいろとロをきいた。

この家で話相手になるのは、結局は一

人だけである。二男の尚彦はめったに家にいないので彼女はあまり口をきく機会がなかった。

一人の仕事場にいると自然と心が落着く。

聡明な青年がもくもくと木を削っている姿を見ていると気分が和んだ。

去年の秋だったろうか、一人が気に入ったヴァイオリンをやっと仕上げた時だ

つた。

渋い味わいの、豊潤なワインにも似た赤に塗られたヴァイオリン。

彼はおもむろに弓を引いた。

樹の葉も酔わせるような響きが庭に漂よう。

艸人が好みで造らせたローマ風の庭園に立って一人は目を閉じて、激しく弓を引く。

すらりとした姿が池の水に映った。ユリウスの裸像が一人の姿に重なって翳をつくった。

裸像の若い勇者が戦さで傷ついた心を癒しているかのようであった。

まるでオルぺウスの竪琴のようだわ。

彼女は聴きほれた。

そのまま眠りにいざなわれていくような甘い陶酔が全身をしびれさせた。

本当に素晴らしい曲とは人を音色の彩りの中に閉じ込めてしまう魅力がありますね。

一人はそう思っていた。

彼女は一人の前にいると自分の官能のたかまりをどうすることもできなかった。

ある時、一人が誤って中指の先を小刀で切り裂いてしまった。

傷は案外深く、鮮やかな赤い血がヴァィォリンの肌を紅に染めた。

あわてて筥子は一人の白い指を口唇に含んだ。微かにアプリコットの味が口に広がった。

一人はあわてて指を引っ込めた。

ことはそれだけだつた。

十歳も年下の青年に近づこうとしたら、いとも簡単なことだったに違いない。

それが出来なかったのは――

やはりあの透き通った瞳を見てしまったからだろう。それ以上にこの青年には踏み込めない澄んだ魂があった。

「あなたの目は椅鹿ね」

筥子は無心にヴァイオリンを磨いている一人に声をかけた。

その意味が判ったのかどうか、一人は曖昧に微笑んだ。

今思うと自分は随分と罪深いことをした。

女の心の奥は激しすぎるわ。

彼女は風呂の中でひどく自分を傷めた。

こうやって何もつけないまま一人のヴァイオリンに耽溺していることをひどく恥ずかしく思った。

女は、いつの間にか自分が年をとることを忘れている。自分の時間だけが止って、あの子がもっと大人になるのを待っている。

なんと馬鹿げた想いだろう。

この頃の自分はどうかしている。

筥子は男の精神と女の肉が生む迷路のような罠をおぞましく感じた。

妻のそういった煩悶を蓮司は気がついていた。

女が悶えているのをずっと遠くから眺めていた。

白い敷布の上で夫として燃えるはずの彼が妻に対して一番醒めていた。

夜具に柑橘の香を籠めるのが彼女の夜の化粧のひとつだつた。

蓮司はその趣向を嫌った。

結塘したての頃はたわわに実った果実を貧るように求めた。

五月のオリーブの葉の香り。時として水蜜桃のように熟した潤い。

彼はそれに酔った。

しかし、饗宴は長くは続かなかった。

芯が湿って灯りがつかなくなった。

彼が焼物に熱中すればする程、妻への情熱が衰えて来るのが判った。

それは程度の疲労から来る幻覚なのだろうか。彼が窯に火を入れると必ずもう一人の自分がじっと彼を見つめていた。

何をするでもなく彼を見つめているのだった。そしてそのもう一人の自分に見つめられている時ほど、良い作品ができる。

窯から火をぬくとその幻影も去る。

あれは一体誰れなのだろう、俺の魂なのだろうか。

蓮司は長い旅を続けたようなはげしい疲れにおそわれた。夢の中で歩きまわったような喝いた疲労。

心をさす冷たさ。

蓮司の器には人を拒む冷たさがある。

それがなぜ茶器として高い評価を受けるのか素人には理解できなかった。

しかし手に触れると上薬の溜りに微妙な暖かみがあった。しばらく両の手で包んでいると手の温かさが器に移って、しつくりと手になじんで来る。玄人筋には柔肌のような絶妙な味わいがすると噂された。

彼には師がない。

しいていうならば京都の叔父の公成があれこれと教えてくれた。が、それとても素人の域を出ないものであったから独学といっても良い。

陶器に夢中になるまでは無為の青年でしかなかった。艸人はこの長男を遠避けた。

話をすることさえ忌むほど、老人は距離を置いていた。二男の尚彦が役者になつた時、艸人はひどく怒った。が、その怒りには親子の血の繋りが感じられた。

息子の、意に即わぬ行為を楽しみにしている風でさえあった。が、いつの頃からか蓮司にだけは何も語ろうともせず、干渉したこともなかった。

筥子は最初二人の間を訝しんだ。

が、艸人の性格を思えばそれも不思議なことではなかった。

鉄の意志を待った老人から見れば蓮司は救いようのないタグイストだったのだろう。

息子を見放している、いや殺してしまっている、と、筥子は思った。

おそらく蓮司は陶芸にうちこまなければ、この家の中で廃人になっていたかももしれない。

それでも彼女は艸人を真から憎いと思えなかった。

この二人は互いに無関心を装ってる。

時々そう思えることがあった。

闇の中から蓮司を見つめている姿が、何かを求めているような深い感慨がこめられていたからである。

あの人は蓮司の心を探っている

筥子は思った。

結線する前に一度だけ夫から義父の話をされたのを覚えている。

「白磁の壷のように完聾すぎる人だよ」

その言葉はあたつていた。

嫁ついで来た時から彼女は義父の持つ豊潤さと厳格さを知らされた。

しかし、この頃の義父はその歯車が狂って来ているようだ。

一体いつ頃から始っていたのかがはっきりと思いだせなかった。

が、彼女にはしまりがなくなって色が剥げ落ちた布地のように思えた。

彼女は家事が暇な時は好きな地染めをすることが多かった。だから余計褪色していくものを見るのが辛かった。

その気分も手伝ってか彼女は布を染めるのに熱中した。

夫を待つだけではあまりにも時間があり過ぎる。

広い庭に咲いた花を見て彼女は考えさせられた。

待つことは何んだろう――

浅茅の宿のことを思った。

死んで霊になってまで良人を待つ女の性とはなんだろう。

一面の花畑を見て軽い目眩を覚えた。

とくに桜の頃が辛かった。庭が華やかであればあるほど寂しさを感じた。

東家で芒だらけの荒んだ庭を見ている方が余程ましだろう。

地染めの趣味は女の煩悩の色を映した。

彼女は琉球藍を好んだ。

顔料の瓶に布地をひたす時、暗い藍の海に自分の心を見るような気がするのだつた。

そう言えば、

彼女はふと頭をよぎるものを感じた。

この藍の色を何処かで見たことがある。

何処だつたろう――

頭の隅にふっと浮かび上ったものが、すぐにかき消えてしまった。

それがある時、ひょんな事で思い出した。

一体、自分は何処へ行くのだろう、

時々蓮司は自問した。

彼が陶器に憑かれたのは逃げるためだった。家からも艸入からも自分からも逃げたかった。忌しい想い出を忘れたかった。

土を練って焼き上げる時間だけ、彼は自分の運命から逮げていた。

躯の中に情熱がまだ残っている間に、彼は作品を作りあげたかった。

貧欲ともいうぺき早さで彼は先を急いでいた。

今回の作品は「細波」を表現した。

海鳴りが聴える。

耳の底で微かに海がさざめいた。

一瞬のうちに濃い藍を映した壷が出来上っていた!。

仕上った作品はそのまま美術商にわたすと再び手元に置くことはない。窯から出た作品はすでに情熱の抜けがらに過ぎなかった。

東京に帰るとほとんど誰れとも口をきかずに自室に籠ってしまう。自分の世界に人を入れない性格が余計にまわりの者を遠避けた。

椅子に坐って死んだように音楽に浸っていた。

「ねぇ、あなた]

風呂から上った筥子が声をかけた。

「この頃、お父様少しおかしいと思われない]

「…………」

「なにか目が虚ろなんです]

「疲れているんだろう]

父親の話は開きたくないと言うげに目を閉じてワグナーに耳を傾けた。

「それでむなんとなく変なんです。この頃私を見るのが前のように険しくなくて、なんと言うか……」

「どうなんだ」

「熱があるような、どこか焦点があっててないんです]

「君に懸想でもしたのかな]

「変なこと言わないで下さい。

そうじやなくてひどく一つのものを想い詰めているような気がしますわ]

筥子は真顔になった。

「前は私が近くに行くと香水が鼻につくから来ないでくれと言われたのに、最近はそばに行っても何も注意されないですもの」

「君の躯の香りに慣れたからじやないか]

抑揚のない声で蓮司は応えた。

「お父様の日はどんな物でも透き通して見てしまう怖さがあるの。冷たい目というか人を刺す目だわ。京都の叔父様とはまったく違った目ですわ]

肌に薄い夜着を纏ったままで宮子は夫のそばに寄った。

「それが、この頃目の光がなくなったようなの]

彼女は夫の胸を愛撫しながら反応を試した。

「それにこの前の夜ちょっと変なことを見ましたわ]

蓮司の無表情な顔が痙攣した。

一瞬、薄目をあけて筥子を見たような気がした。

その瞳が好きだった。

彼方を見つめている目、現実を見ることを拒んでいる目であった。

作陶する時以外、この人の瞳は死んでいる。生きる輝きを失っている。

彼女は夫の意識の外に置かれているのをひどく辛く思った。

しかし、時々蓮司が妻を見つめる時に見せる素顔の中に翳りがあった。それを感じるようになってから夫への愛情がむしろ植物をながめるようなそれにかわっていくのを感じた。

が、それは三十の若い人妻には残酷な愛の形であった。

「何を見たんだ?」

蓮司は訊ねた。

「変なことって何を見たんだ。」

「お父様が一人さんの部屋を覗いていたのよ。]

「一人の。」

「そうよ。それも一時過ぎに。声をかけようとしたんですけど、夢中で覗いてらしたから声をかけにくて。」

「…………」

「何か一人さんに心配ごとでもあるのでしょうか。」

「それにしても夜中でしょう。なにか気味が悪かったわ。」

「この頃夜中に足音がするんで、一人がてっきり裏庭から誰れかを誘いこんでいるのかと思っていた。」

「一人さんは真面目だからお父様に叱られるようなことはしないでしょう。

女の私でも気づかない、細かな所まで気を配っているんですもの。」

蓮司は宮子の言葉を開いていなかった。

まさか――

頭の中にある想いが閃いた。

蓮司は誉め占

その思いがあらぬ想像であったので思わず首を振った。しかし、続いて浮んだ考えはさらに淫蕩な光景であつた。

心の中でメラメラと炎が準え上った。

次々と浮び上る疑惑の炎をどうすることもできなかった。

父親にこの十数年抱いてきた感情が一気に堰を切って洩れ出しそうだった。

どうしてこうも心が乱れるのか。

蓮司は苦しんだ。

しかし、この苦悩を誰にも悟られてはならない。たとえ妻の筥子にでも……。

「筥子。」

「はい。」

「今のことは忘れるんだ。早く忘れてくれ。」いつになく夫が強い弟子なので、彼

女は返事に途惑った。

しかし、夫の荒々しい抱確に夢中だった彼女には義父の妖しげな行動など気にとめる理性が失われていた。

だから残念なことにあんなにも羨ましく思った良人の瞳が大粒の涙で濡れていることに気が付かなかったのである――。

手 紙

夫と話している時だった。

珍らしく夫が自分の作品について喋った。

「この頃、俺の作品を買っていくやつがいるらしいんだ。」

「それはよろしいじゃないですの。」

夫の言葉が良く理解できなかったので彼女は軽く受け流した。

「それが俺の作品と判るとほとんど買ってしまうらしい。この前やって来た美術

商が話してたよ。」

「そうですか。大変な蒐集家ね。」

「気持ちが悪いね。こうも買い漁られると。」

「気になるようなことでもあるの。珍らしいわ、あなたがご自分の作品にそんなに開心があるなんて。」

「どうもひっかかってるんだ。別の画商が知らせてくれたんだが、その客は俺の作品を全部買っているわけではないらしい。」

「全部なんてとても買えないでしょう。」

「そういうわけじゃなくて、本当に良いものだけ選んで持って行くらしい。」

「余程あなたの作品を見ているんですね。」

「寒気がしたよ。俺が品定めをされているような気分になつた。おかしいだろう。」

「いいえ]

「画商が客の名を調べて教えてくれたよ。」

「誰れですの?」

「来栖という男らしい。まだ若いのに随分と古いものにも目がきくらしい。」

思わず筥子は声をあげそうになった。

目の前にさめるような色鮮やかな藍の色が浮び、それが火色の弁柄に変った。

そうだ――

あの藍や弁柄の色はあの手紙の色だったんだわ。

ようやく彼女は前から思い出そうとしていたものが判った。

この頃、一人の所に来る手紙の封筒の色であった。渋い古代紙を使ったもので、あまりに印象的だったのでつい差出人の名を見てしまった。

来栖瓏、と濃い墨で書かれてあった。

男手の雄渾さを見せる太字が彼女に一層、差出人の趣味の良さを思わせた。

その手紙は週に一度づつ一人宛に届けられた。一人はいち早く郵便受けから抜き取ると自室に籠って熱心に読みふけっていた。

彼女は手紙の中味よりも、手漉きの和紙でしかもごく一部でしか漉かれない上質の染紙に消息を書く男を想像した。

「その男を知っているかい?」

「いい、え、知りません。」

もの思いから突然に彼女は我に返った。

「ただ、劇の演出家として有名ですわ。」

「演出家……。」

「ええ、あまり雑誌に載るのを嫌っているので素顔を見たことはありません。

かなり才能のある演出家らしいですわ。それに今は、ほら尚彦さんが習っているでしょう。」

「尚彦がこの男を知っているのか。」

「そうですわ。今度の劇にこの人の演出で出演するそうです。」

「そうだったか。」

「尚彦さんに話してどんな人なのか開いてみょしょうか。」

「いやよそう。気にすることはない。」

話はそこまでになった。

蓮司はそのまま二度とこの話題を口にしなかった。

自分の作品を誰れがどうしようがかまわないはずの夫が、何をこうまで気にするのか判らなかった。

しかし、それ以上に彼女は来栖という未知の男に好奇心以上のものを感じた。

それは灰色の暗雲に包まれた好奇心である。

なぜ来栖は熱心に一人に手紙を出して来るのだろうか。

どんな理由で若い一人の心を捉えているのだろうか。

筥子は一人の美しさを知っていた。

彼の目を見ていると十歳も年上の自分がひどく汚れているように思えた。

彼女は女の歳を憎んだ。

が、あの手紙が来るようになってから一人は何かに憑かれているような瞳をしている。

この美青年は今翔んでいる。

恋の翼で、大空に羽ばたいて飛んで行ってしまう。

光を躯にたばめて青い空の一粒になってしまう。

美しい光景だった。

これ程までに美しい青年を虜にする手紙とはなんだろう。来栖という男はどんな顔をしているのだろう。

v子は年がいもなく心が乱れた。

池の水に彼女の姿が映った。

それを見るのを彼女は避けた。

濁っている。

まるでこの水のように澱んでいるわ。

彼女は自分の心をそう思った。

それはこの家の人間にも言えないだろうか。

秘密があり過ぎて、いつの間にか心の底が濁っている。

流れを忘れて渦を巻いている大きな河が目に映った。

苦しみの色だった。

艸人にしろ、夫にしろ、また二人の弟たちそして自分までも出口のない澱みの中で翻弄されているのだ。

この河の底で葦のような何本もの絲が秘密を編んでいる。

縦線と横線が入り乱れて絡まった綴れ織りを思わせた。それが華奢なだけに余計汚なく見せた。

まだこの家に来て間もない頃、知らないでその絲に触れて思わぬ怪我をした。

指先のはんの小さな傷だったが、夜になるとひどく痛んだ。

この家はみんながそれぞれ癒せない秘密を分けあっている。

と筥子は虚ろに思った。

戻る 続く